2025年12月30日

三菱電機株式会社ビジネスイノベーション本部様と新規事業アイデアに関する第3回ミーティング

目次

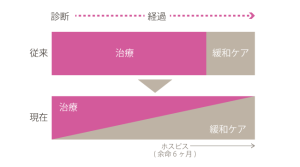

「患者や利用者様の苦痛を和らげる」という目的に違いはありません。そして、アメリカでは「余命6ヶ月以内」の方に対して行われるケアを終末期ケア(ホスピスケア)と言われています。

日本ホスピス緩和ケア協会は緩和ケアを次のように定義しています。

“「緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直面する患者と其の家族に対して、痛みや其の他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なアセスメント対処(治療・処置)を行うことによって、苦しみを予防し、和らげることで、クオリティ・オブ・ライフを改善するアプローチである。」

日本ホスピス緩和ケア協会”

厳密に言うと、緩和ケアは診断された時から行われます。ホスピスケアは、終末期の利用者様とその家族に対して、生活の質を向上させるための総合的なケアを指します。日本ではまだ浸透しきっていないかもしれませんが、終末期の考え方とサービスの内容を詳しく見てみましょう。

ホスピスは、終末期の利用者様と家族に総合的なケアを提供するサービスです。病気の治療だけでなく、心のケアや家族のサポートも行います。日本で言う「お看取り」と似ている部分もありますが、ホスピスはその考え方や提供するサービスがもっと広範囲です。

ホスピスの考え方は、1967年に欧米から取り組みが始まり、1981年日本に導入されました。そして、日本独自の文化や価値観、家族構造を取り入れた形で、ホスピスは発展してきました。2006年に「がん対策基本法」が成立し、着実に高齢化社会が進む中で、ホスピスの重要性は増してきています。

ホスピスで提供されるケアには、医療ケアだけでなく、心理的サポートやスピリチュアルケア、リハビリテーションなどがあります。痛みのコントロールや家族のケア、生活の質の向上を目指して、専門的なチームが連携してサービスを提供します。

適切な医療の提供ができるよう、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)があります。動画にて詳しく解説していますのでよろしければ御覧ください。

終末期の利用者様やその家族が直面する心の痛み、身体の痛みを和らげるための手法として終末期ケアは注目されています。しかし、その背後にはもっと深いものがあるのではないでしょうか。それは、自分らしい生活の最期を迎えるためのサポートをすること。終末期ケアの必要性について探っていきましょう。

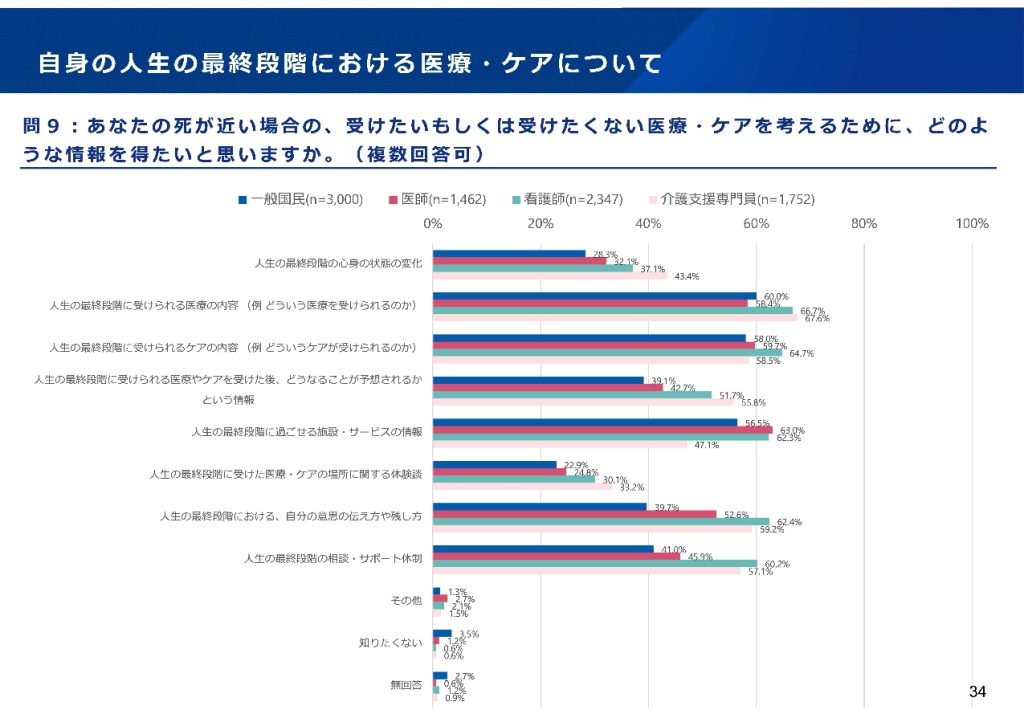

“出典:厚生労働省 令和4年度人生最終段階における医療・ケアに関する意識調査“

日本は急速に高齢化が進む国として知られています。高齢者の増加に伴い、終末期ケアのニーズに変化がみられます。現代の医療技術の進歩により、多くの人が長生きするようになりましたが、その一方で終末期の適切なケアの必要性はデータからもわかるように年々増してきています。

「生きること」だけでなく「どのように生きるか」という質を重視する時代となりました。終末期においても、自分らしく今まで通り生活することが求められています。終末期ケアは、その思いを実現するための大切な役割を果たしています。

終末期の利用者様にとって、家族や社会とのつながりは非常に重要です。孤独や不安を感じることなく、愛され、理解されながら生涯を終えること。終末期ケアは、そのような環境を提供するために、利用者様だけでなく家族もサポートします。

終末期ケアとは、終末期の利用者様やその家族に対し、痛みの緩和や心のケアを行うことを主目的とした医療であり、自分らしい最期を迎えるための支援です。

一般的な施設では、医師や看護師、ソーシャルワーカー、心理カウンセラーなどの専門家がチームを組み、利用者様一人ひとりのニーズに合わせたケアを提供します。多くの場合、利用者様の痛みを和らげるための治療や、家族との最後の時間を大切に過ごすためのサポートが行われます。

当施設では神経難病を患っている利用者様が多くいらっしゃいます。神経難病は、徐々に運動機能が低下するため、今だけでなく先をみすえたケアが求められます。そのため、神経難病の利用者様が多い当施設では、神経難病に関する専門的な知識や技術を持った職員が配置され、利用者様の状態に合わせた個別のケアが行われます。

例えば、筋萎縮性側索硬化症(ALS)のような疾患では、段階的に食事や呼吸のサポートが必要となることが多く、適切な時期に設備や環境を整えることで、利用者様が望む生活を目指します。

また、神経難病の進行に伴う心の不安や恐れに対しても、職員ひとりひとりが、今できること、今やりたいことを一緒に考えて実行するサポートを行います。利用者様だけでなく、家族の心のケアにも力を注いでいます。

終末期ケアは、人生の最後の章を迎える時、患者と家族が安心して過ごせるようにサポートすることです。一般的な施設では、専門家チームが痛みの緩和や心のケアを行い、最後の瞬間までの時間を大切にしています。当施設では日常の小さな幸せを守るためのサポートができるように、進行する病に特化したケアを心がけています。また、職員自身も学び続けています。

利用者様に

「ここに来て良かった」

~利用者様ファースト~

と思っていただけるように、

これからも努めていきます。

タグから探す

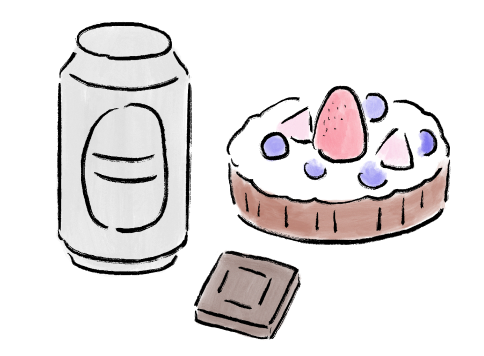

好きなものを食べられる、飲める(経口、胃ろう)

利用者さまの食べたいもの・飲みたいものをできるだけ実現させるため、さまざまな工夫を取り入れています。気管切開を行い人工呼吸器を使っている利用者さまでも、食事やスイーツなどを食べやすい形状にしてお口で味わうことや、胃ろうを通してアルコールを摂取することが可能です。「胃ろうからお酒?」と驚かれるかもしれませんが、MCではできる限り利用者さまのご希望に沿えるよう、体調と相談しながら柔軟な対応を行っています。

関連ページ

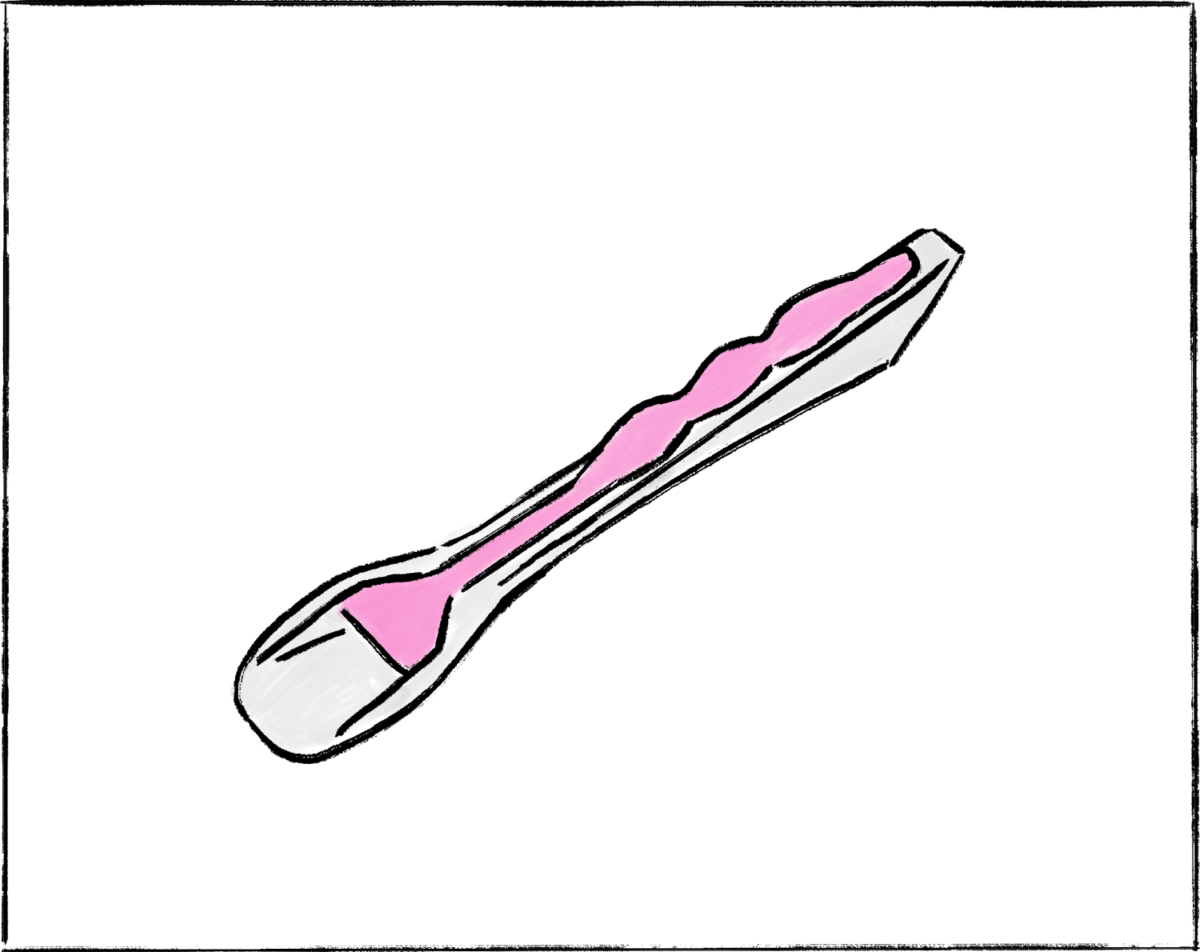

スマイルスプーン

口を閉じることに障害があり、食べ物を口の中に入れることが困難な方をサポートするスプーン。スライドして適量を押し出し、飲み込みやすい下の上の位置に食べ物を運ぶことが可能です。食べる側も介助する側もストレスなく、楽しい食事の時間を過ごせます。

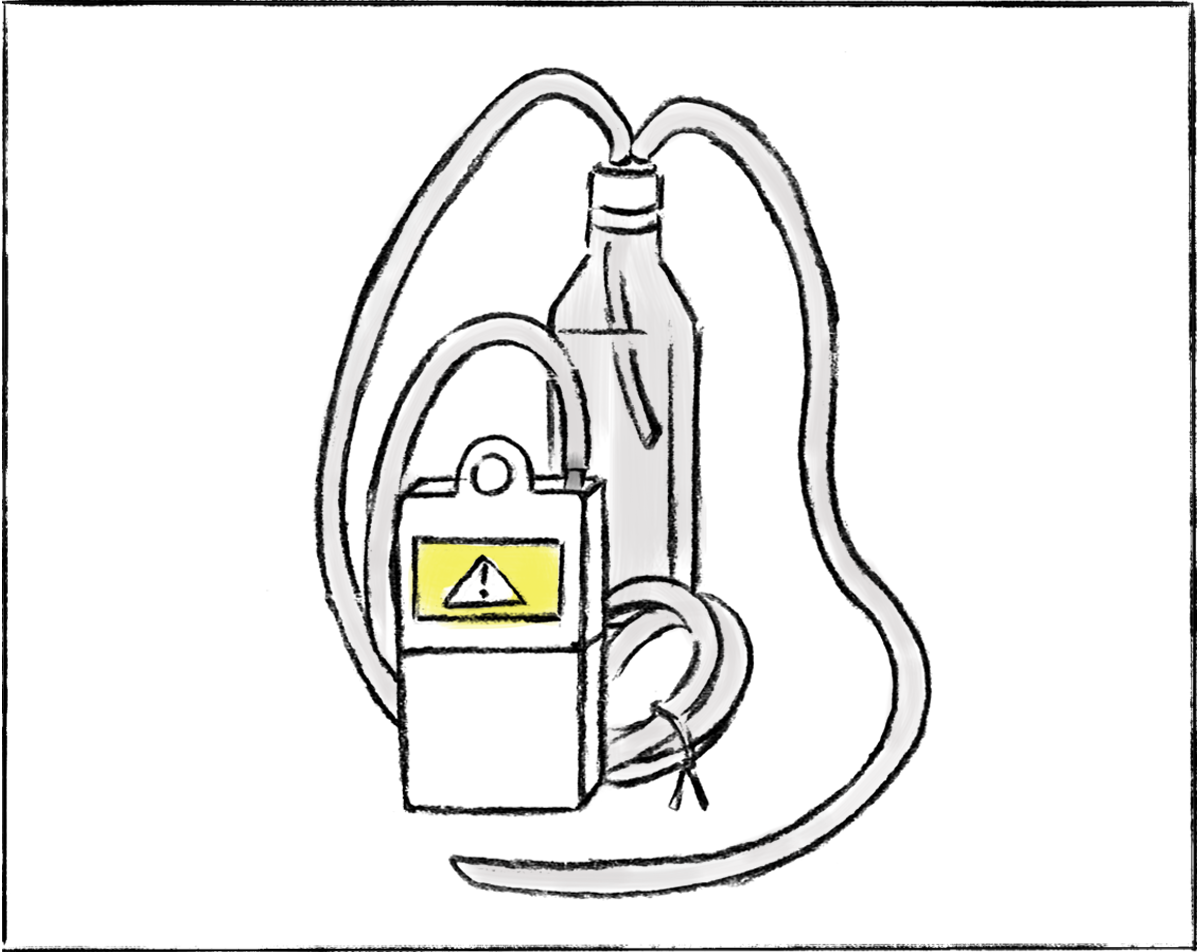

持続吸引器/排唾管

口腔内の唾液を24時間持続的に吸引できる専用機器。唾液による肺炎リスクを下げ、夜間の介助負担も大幅に軽減します。常に口腔内に当たる吸引口の先端部分には既成のプラスチックパーツがついていますが、利用者さまによってはその硬さや大きさに違和感がある場合もあります。そこでMCでは、形や素材を手作りで工夫し、一人ひとりの好みに合わせた快適な使用感の実現を目指しています。

関連ページ

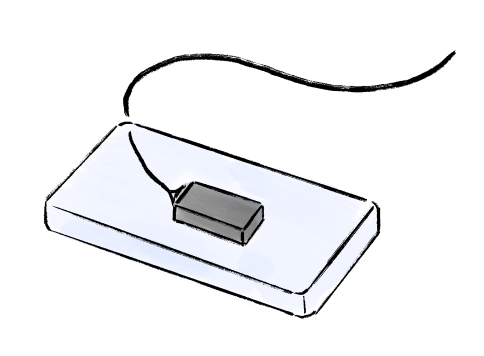

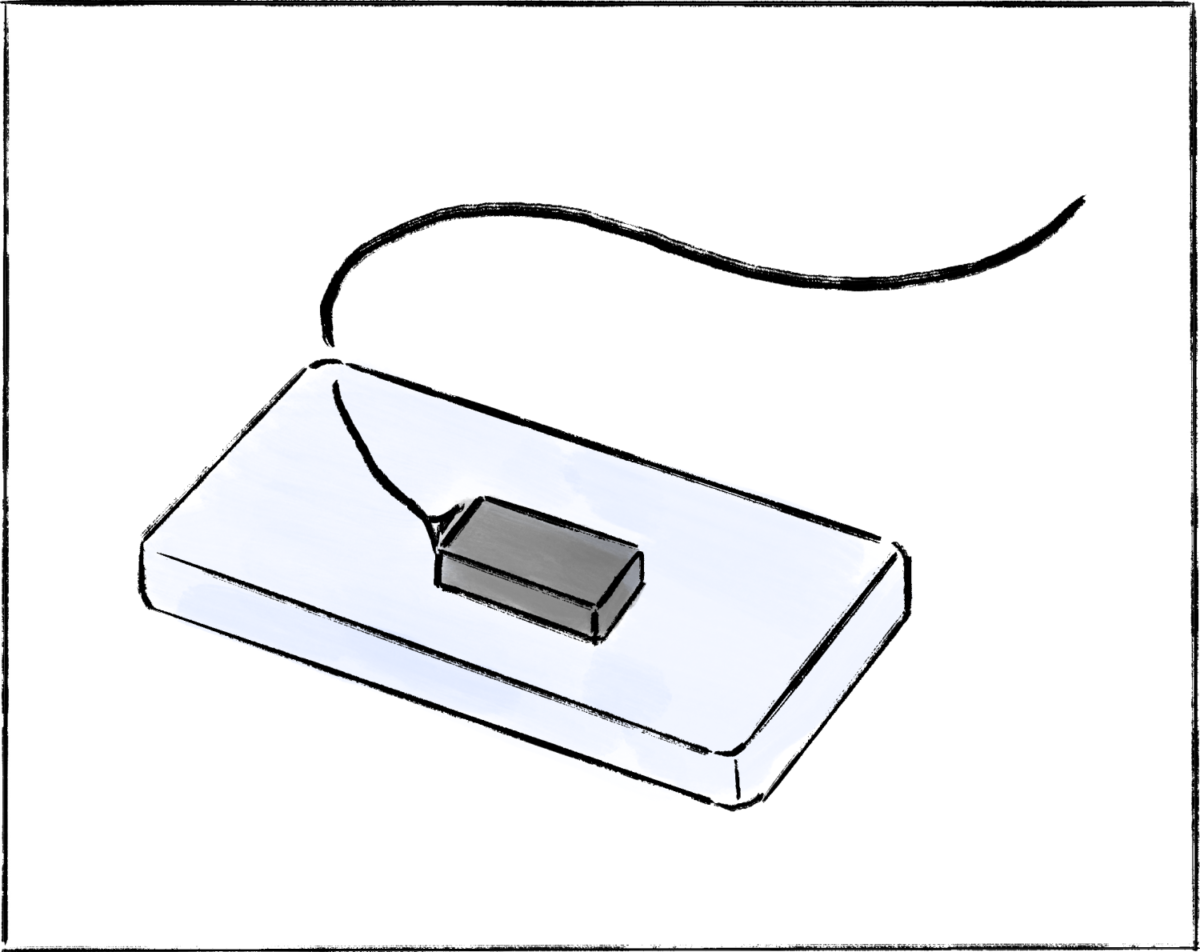

プラスチックケーススイッチ

押した時がスイッチオン・離すとオフとなる、指で押して使うタイプの軽量でシンプルなスイッチ。握力の大きさに応じて適切なスイッチを選ぶことができます。プラスチックケースの中に内蔵されたマイクロスイッチの場所を変えることで、感度を細かく調整することが可能なため、利用者さまの状態に合わせて工夫してセッティングを行っています。

関連ページ

お問い合わせ窓口

採用について、施設への入居についてなど、株式会社MCへのお問い合わせは下記より承っております。

電話受付時間:9:00〜17:00(月曜日~金曜日)

FAX:048-999-5827