2025年12月30日

三菱電機株式会社ビジネスイノベーション本部様と新規事業アイデアに関する第3回ミーティング

介護の現場で、「どう接したら良いか分からない」「拒否されてしまう」と悩んだことはありませんか?

ケアが「作業」になった瞬間、ケアを受ける側も、する側もつらくなってしまいます。

そうした課題を解決し、「あなたを大切に思っています」というメッセージを伝えるための具体的な技術と哲学を体系化したものが、フランス発祥のケア技法『ユマニチュード』です。

この記事では、ユマニチュードの基本的な考え方と、なぜ今、日本の医療や介護の現場でこれほど注目されているのかを、専門機関の情報を交えて解説します。

ユマニチュード(Humanitude)とは、「人間らしさを取り戻す」という意味を込めたフランス語の造語です。

日本ユマニチュード学会の公式サイトによると、この技法は1979年にフランスの体育学専門家であるイヴ・ジネスト氏とロゼット・マレスコッティ氏によって考案されました [1]。

その目的は、認知症の方や高齢者をはじめ、ケアを必要とするすべての人に対し、「ケアを受ける“その人らしさ”と尊厳を最期まで尊重すること」にあります。

ユマニチュードは単なる介助技術ではなく、「ケアを行う人の心構えや哲学」でもあるのです [2]。

ユマニチュードの最大の特徴は、「あなたを大切にしている」というメッセージを、相手が理解しやすい感覚(視覚・聴覚・触覚)を用いて伝える点にあります。

この技法は、以下の「4つの柱」と呼ばれる基本動作で構成されています [3]。

人は、自分の存在を認めてもらえないと不安になります。ユマニチュードでは、相手の正面に立ち、同じ目線の高さで、近い距離から見つめることを重視します。

これは「私はあなたを見ています」「あなたの存在を認めています」という最も強いメッセージとなります。ベッドに寝ている方なら、自分がしゃがんで目線を合わせます。

ケアの間、穏やかな声で「おはようございます」「これからお背中を拭きますね」と実況中継するように話しかけ続けます。たとえ相手から返事がなくても、声かけを止めません。

これは「私はあなたとここにいます」「何も怖いことはありません」という安心感を伝える聴覚へのアプローチです。

ケアで身体に触れる際、指先で「つかむ」動作は、相手に恐怖感や拘束感を与えてしまいます。

そうではなく、手のひら全体で、広い面積で、ゆっくりと優しく触れます。背中や腕を支えるように触れることで、「あなたの身体を大切に扱っています」という温もりと敬意を伝えます。

人間は本来、二本足で立つ存在です。「危ないから」と寝かせきりにするのではなく、できる限り自分の足で「立つ」時間を確保することを目指します。

たとえ短い時間でも、立つことは人間の尊厳を保ち、身体機能や意識を活性化させる重要な柱です [4]。

これら4つの柱を組み合わせて実践することで、ケアを受ける側の「自分は尊重されている」という実感が深まります。

その結果、ケアへの拒否感や攻撃的な反応が減少し、介護者との間に深い信頼関係(絆)が築かれると報告されています [5]。

実際にどのように実践されているかを知りたい方は、ユマニチュードの創始者であるイヴ・ジネスト氏の実演動画などが参考になります [6]。

現在、ユマニチュードは日本でも2010年代から普及が進み、多くの介護施設や医療機関、さらには在宅介護の現場でも導入されています [7]。

ユマニチュードは、単なる介助テクニック集ではありません。

それは、ケアをする側とされる側が、人間としての尊厳を互いに認め合い、心を通わせるための「哲学」であり「優しさの実践方法」です。

もし介護に行き詰まりを感じているなら、まずは「見る」「話す」「触れる」の3つから意識してみてはいかがでしょうか。

【引用・参考資料リスト】

タグから探す

アモレ

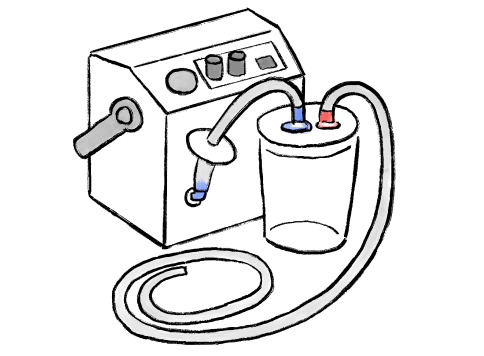

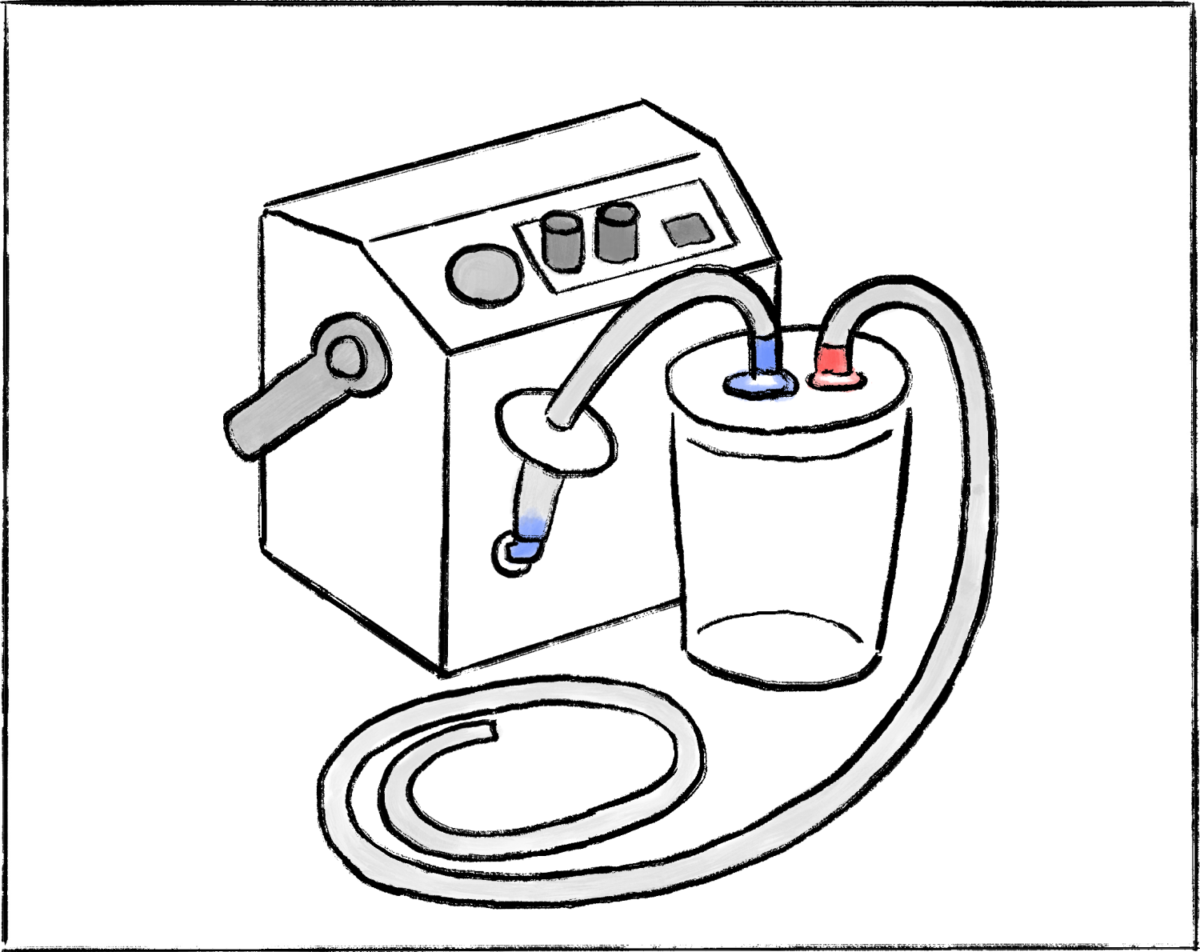

気管を切開し人工呼吸器を装着している方の気管内の痰を、気管カニューレから24時間自動で持続的に低圧で吸引する機械。導入することで介助者による気切部からの気管吸引の回数を大幅に減らすことができ、運転音も静かなので、利用者さまの負担軽減や生活の質向上につながっています。

関連ページ

MOMO

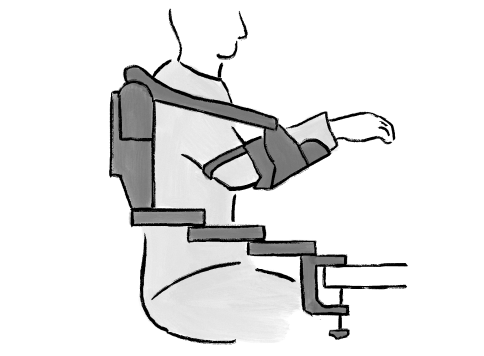

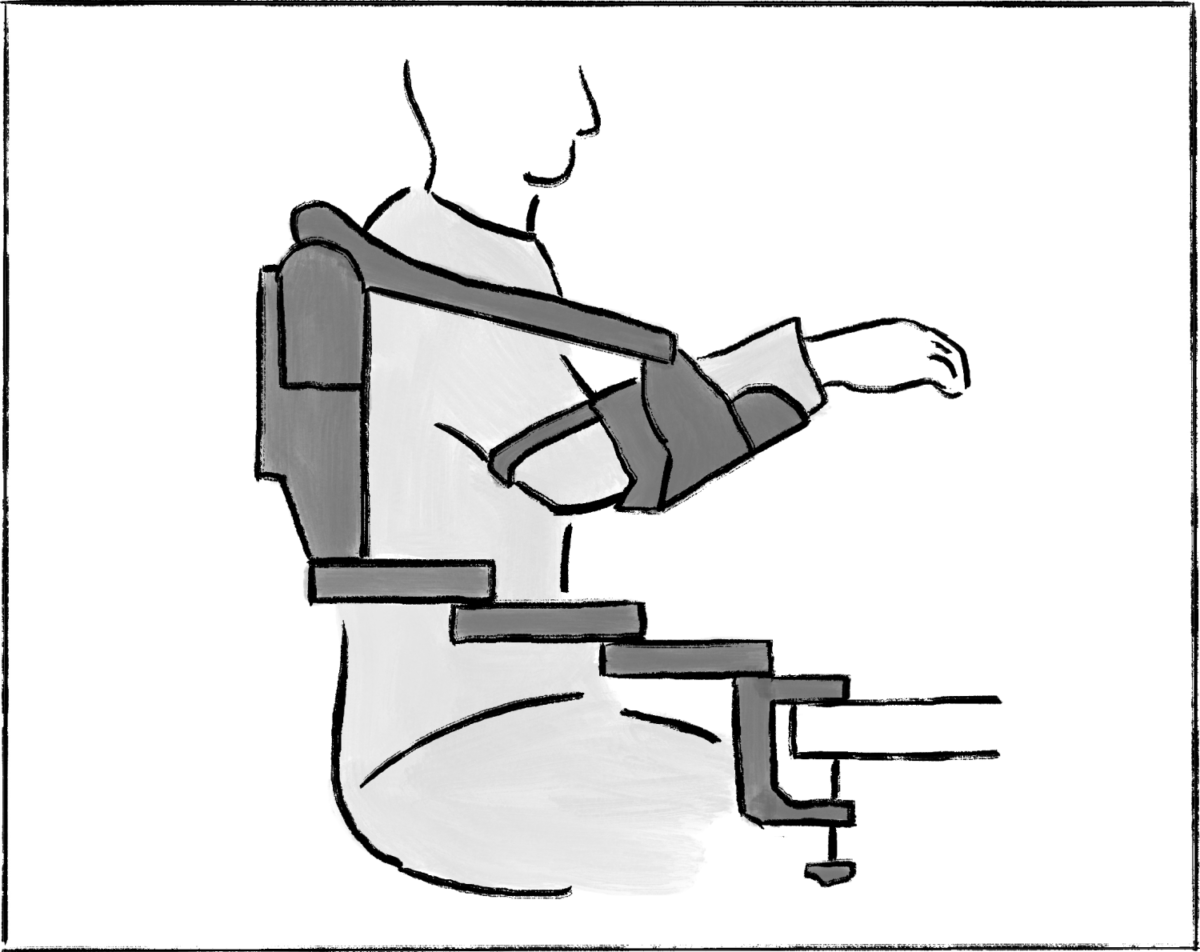

わずかな腕の力でも、滑らかで安定した動作ができるように支持する上肢装具。テーブルや台に固定して、上から腕を乗せて使用します。食事や読書、字を書いたり絵を描いたり、PCやタブレット端末を使ったりなど、利用者さまが日常生活の中で一人で自由に取り組めることを増やせるようサポートします。

お部屋の装飾、レイアウト

MCでは、個室を利用者さまのご自宅のように、自由にレイアウトしていただいています。ベッド・洗面台・エアコン等は標準設置されていますが、家具、日用品、専用テレビ等を自由に持ち込むことが可能です。大きなテレビでドラマや映画を楽しんだり、ミシンで手芸をしたり、壁一面に思い出の写真を飾ったり…。一人ひとりの暮らし方を変えることなく、自由に日常を過ごしていただけます。

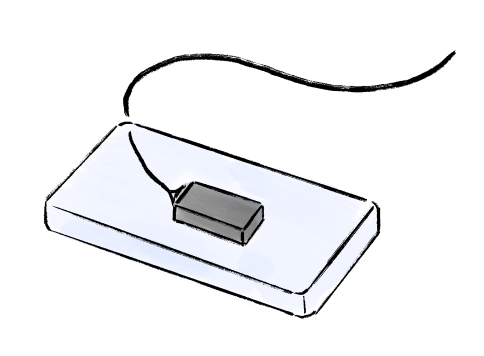

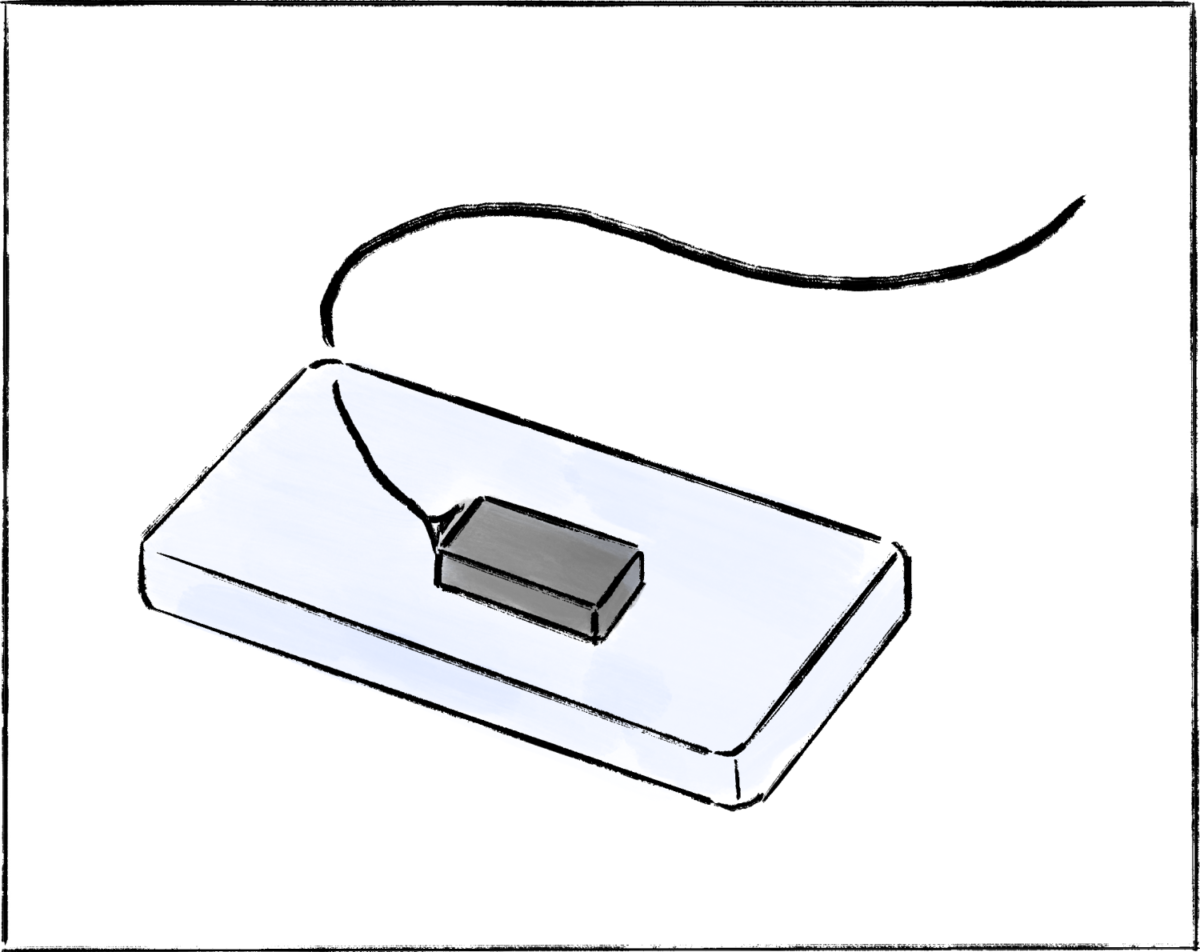

プラスチックケーススイッチ

押した時がスイッチオン・離すとオフとなる、指で押して使うタイプの軽量でシンプルなスイッチ。握力の大きさに応じて適切なスイッチを選ぶことができます。プラスチックケースの中に内蔵されたマイクロスイッチの場所を変えることで、感度を細かく調整することが可能なため、利用者さまの状態に合わせて工夫してセッティングを行っています。

関連ページ

お問い合わせ窓口

採用について、施設への入居についてなど、株式会社MCへのお問い合わせは下記より承っております。

電話受付時間:9:00〜17:00(月曜日~金曜日)

FAX:048-999-5827