2026年1月2日

「アラーム検知之助」がもたらすの安心

2025年10月31日

「またミスをしてしまった…」「あの対応で本当に良かったんだろうか…」

医療・介護の現場では、日々判断が求められます。特に神経難病のように複雑で個別性の高いケアでは、スタッフが一人で悩みを抱え込んでしまうことも少なくありません。

従来の「報告・連絡・相談」だけの会議や、ミスの原因追及になってしまいがちなカンファレンスでは、スタッフは萎縮してしまい、本当に大切な「現場の小さな違和感」や「前向きな悩み」が共有されにくいのではないでしょうか?

私たち株式会社MCは、神経難病の方を中心とするケアのプロ集団として、「失敗を恐れず、そこから学ぶ文化」を何よりも大切にしています。

今回は、スタッフの心理的安全性を守り、チーム全体で成長するための強力な手法である「リフレクティング(リフレクション)型会議」について、私たちの取り組みも交えてご紹介します。

目次

リフレクティング(リフレクション)型会議とは、北欧で生まれた「リフレクティング・プロセス」という手法を応用したものです。

簡単に言えば、「対話を聞くこと」を通じて、客観的に自分やチームのケアを見つめ直す会議です。

従来の会議と違い、直接的なアドバイスや批判(ダメ出し)をするのではなく、「第三者として」対話を聞き、感じたことや異なる視点を「話し合う」のが特徴です。

私たちMCがケアを行う神経難病の現場では、利用者さまの状況が日々変化し、マニュアル通りにいかない場面が多発します。

こうした複雑な悩みを「個人のスキル不足」で片付けるのではなく、チームの「共通の財産」として学び合う必要があります。

リフレクティング型会議は、まさにそのためにあります。

これにより、スタッフは「やらされ感」ではなく、自ら考えて行動する力を養うことができるのです。

難しそうに聞こえますが、本質はシンプルです。ここでは、MCの現場で起こりそうな場面を例に、具体的な流れを見てみましょう。

【テーマ】

ALS(筋萎縮性側索硬化症)の利用者様A様のケア。最近、スイッチを使った意思伝達装置の反応が鈍く、スタッフのBさんが「自分の関わり方が悪いのでは…」と悩んでいる。

【登場人物】

まず、BさんとCさんだけが対話します。リフレクティング・チームは少し離れた場所で、黙ってその対話を聞いています。

リーダーCさん: 「Bさん、今日はA様のことで悩んでいると聞きました。どんなことが気になっていますか?」

スタッフBさん: 「はい。最近、A様に意思伝達装置で話しかけても、反応がすごく遅くて…。前はもっとスムーズだったんです。私が焦りすぎているのか、それともA様の体調が…と不安で。」

リーダーCさん: 「そうだったんですね。反応が鈍いと感じると、不安になりますよね。特にBさんはA様とのコミュニケーションを大切にしていましたもんね。」

スタッフBさん: 「はい。だから、私のやり方が悪いせいで、A様が『話したい』という気持ちを失っていたらどうしようって…。」

次に、話し手(Bさん)と聞き手(Cさん)は黙って、今度はリフレクティング・チームが対話するのを聞きます。

看護師: 「Bさんの『A様の気持ちを失わせていたらどうしよう』という言葉が印象に残りました。それだけA様に真剣に向き合っている証拠ですよね。」

理学療法士: 「私は、A様の体調面が気になりました。もしかしたら、意思伝達装置を見るためのポジショニングやスイッチのポジショニングが少し合わなくなってきたのかも?あるいは、疲れやすい時間帯とか…。」

他の介護士: 「そういえば、昨日ご家族が『最近少し眠れていないみたい』と仰っていたのを思い出しました。それも関係あるかもしれませんね。」

<ポイント>

チームはBさん(話し手)に直接アドバイスしません。「私はこう感じた」「私はこれを思い出した」と、あくまで自分たちの間で感じたことを話し合います。

チームの対話を聞いて、話し手(Bさん)が何を感じたかを、聞き手(Cさん)と共有します。

リーダーCさん: 「今、チームのみんなの話を聞いて、Bさんはどう感じましたか?」

スタッフBさん: 「…ハッとしました。私、自分の『やり方』ばかりに目がいってました。でも、A様の体調やポジショニング、睡眠時間とか、見るべき視点が他にもあったんですね。なんだか、一人で抱え込んでいたのが馬鹿みたいです。」

リーダーCさん: 「決して馬鹿みたいじゃないですよ。Bさんが悩んでくれたから、チームみんなでA様のことを深く考えるきっかけができました。まずは明日、理学療法士さんと一緒にポジショニングを見直してみませんか?」

このように、リフレクティング型会議は「誰かを責める」のではなく、自然な対話の中から「次の一手」をチーム全員で見つけるプロセスなのです。

私たち株式会社MCは、「失敗は誰にでもある。でも、その後の行動で未来が変わる」と本気で考えています。

「神経難病のプロ集団」であるためには、スタッフ一人ひとりが学び続けることが不可欠です。しかし、ミスを恐れるあまり「できない理由」ばかり探すようになってしまっては、利用者さまの「やってみたい」という願いを叶えることはできません。

私たちはインシデントやアクシデントが起きた時、「誰が」ミスしたかではなく、「何が」起きたかに焦点を当てます。

リフレクティング型会議の精神は、私たちの日常的な取り組みにも根付いています。

リフレクティング型会議は、こうした「失敗を許容し、対話から学ぶ」という文化を、さらに強化してくれる強力なツールなのです。

「うちの職場では難しそう…」と感じたリーダーの方もいるかもしれません。

大切なのは、形から入ることではなく、**「安心して話せる場をつくる」**という意識です。

株式会社MCは、「利用者さまらしい生き方・暮らし方」を一緒に考えるプロ集団であると同時に、「スタッフ全員が目標を持ち学び続けられる」組織でありたいと願っています。

リフレクティング型会議のような「対話」を大切にする取り組みは、スタッフの心理的安全性を守り、結果として利用者さまへの質の高いケアにつながると信じています。

「できない理由を探すのではなく、どうやったらできるのかを考える」

そんな前向きなチームで、あなたの経験とリーダーシップを発揮してみませんか?

私たちの理念や取り組みに少しでも共感いただけた医療職の方、リーダーの方は、ぜひ一度お話ししませんか?

あなたの職場での悩みや、これから挑戦したいこと。ぜひお聞かせください。

→ 株式会社MCへのお問い合わせはこちら

タグから探す

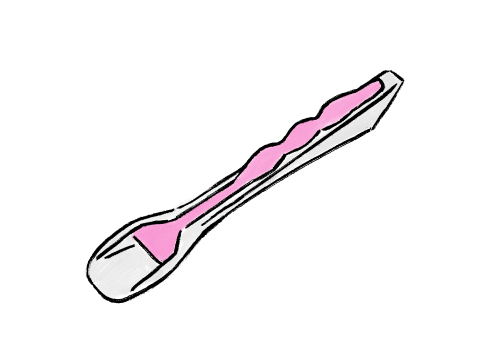

スマイルスプーン

口を閉じることに障害があり、食べ物を口の中に入れることが困難な方をサポートするスプーン。スライドして適量を押し出し、飲み込みやすい下の上の位置に食べ物を運ぶことが可能です。食べる側も介助する側もストレスなく、楽しい食事の時間を過ごせます。

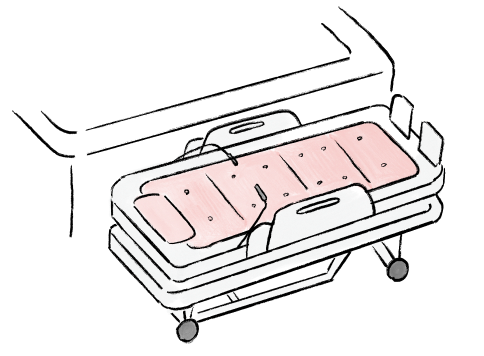

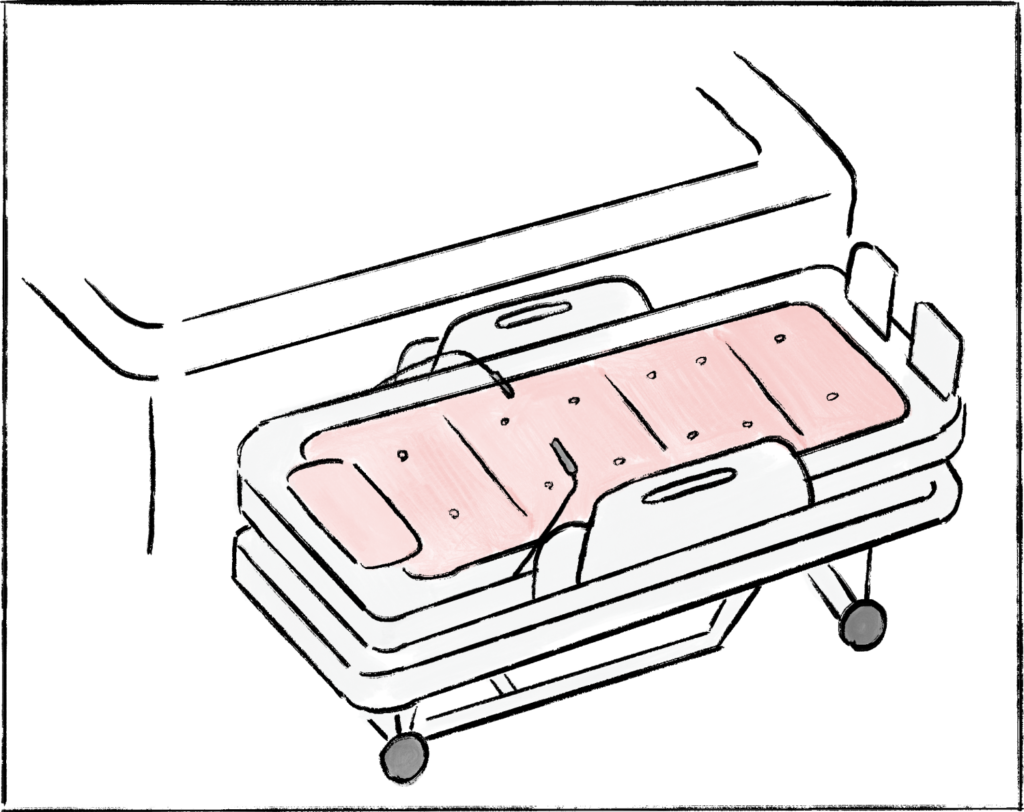

特殊浴槽

お風呂は利用者さまにとって最も楽しみな時間のひとつです。MCには人工呼吸器を利用している利用者さまも快適・安全に入浴することができる、機械式の特殊な浴槽があります。ストレッチャー上に寝たままの状態で、洗身・洗髪しゆったりと入浴することができます。

お部屋の装飾、レイアウト

MCでは、個室を利用者さまのご自宅のように、自由にレイアウトしていただいています。ベッド・洗面台・エアコン等は標準設置されていますが、家具、日用品、専用テレビ等を自由に持ち込むことが可能です。大きなテレビでドラマや映画を楽しんだり、ミシンで手芸をしたり、壁一面に思い出の写真を飾ったり…。一人ひとりの暮らし方を変えることなく、自由に日常を過ごしていただけます。

MC大学

MCの全社員を対象とした学びの場。次世代の医療介護業界のプロフェッショナル人材を早期に育成することを目的としています。また、能力や経験の豊富なスタッフが社内講師役を務めることで、彼らも教えることを通じて学び、知見を広げています。私たちMCは成長し続ける企業であるために、社員一人ひとりが興味のあることを積極的に学び続けられる環境を大切にしています。

関連ページ

お問い合わせ窓口

採用について、施設への入居についてなど、株式会社MCへのお問い合わせは下記より承っております。

電話受付時間:9:00〜17:00(月曜日~金曜日)

FAX:048-999-5827