2026年1月2日

「アラーム検知之助」がもたらすの安心

タグから探す

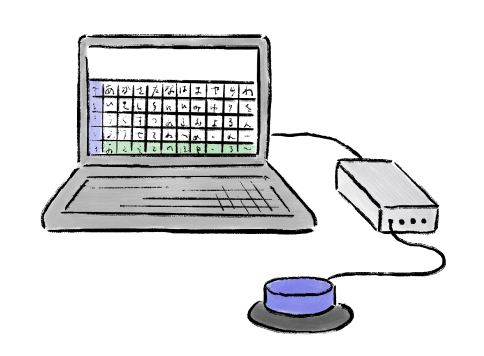

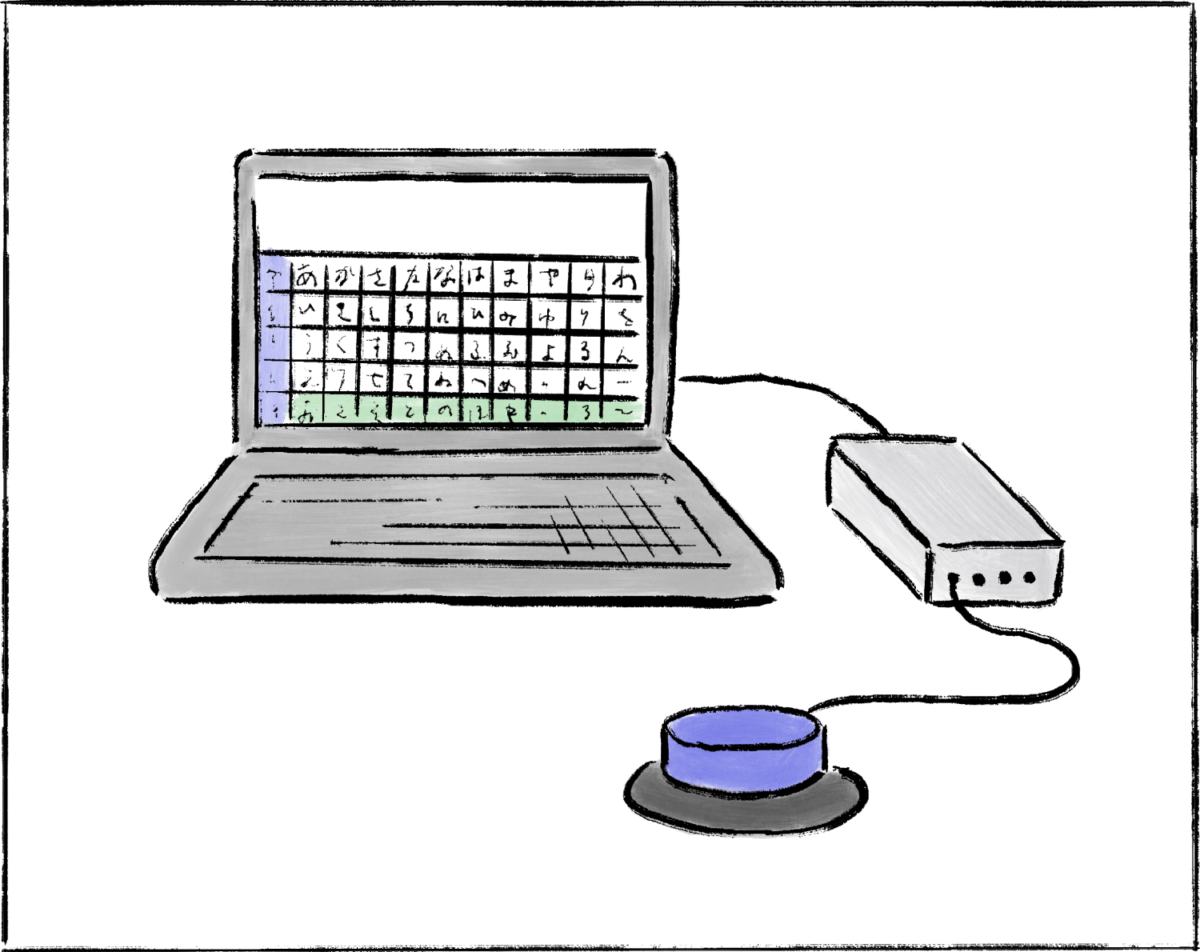

伝の心

センサーを使用して身体の一部をわずかに動かすだけで、文字をパソコンに入力できる意思伝達装置。 DVDやテレビなどのリモコン操作、インターネットや電子メールなど、介護者の力を借りることなく、利用者さまが多くのことを自由に行うことができます。これまでの仕事を継続する・新しい活動を始めるなど、さまざまな可能性を広げるツールであり、ALS当事者で国会議員の舩後靖彦氏も使用していることで知られています。

関連ページ

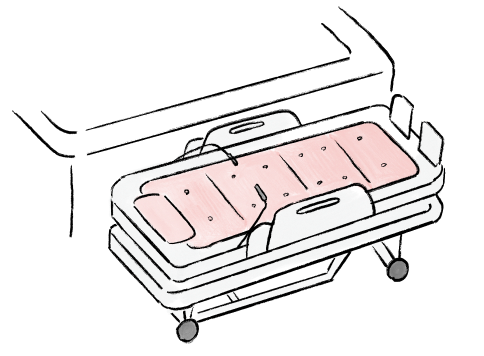

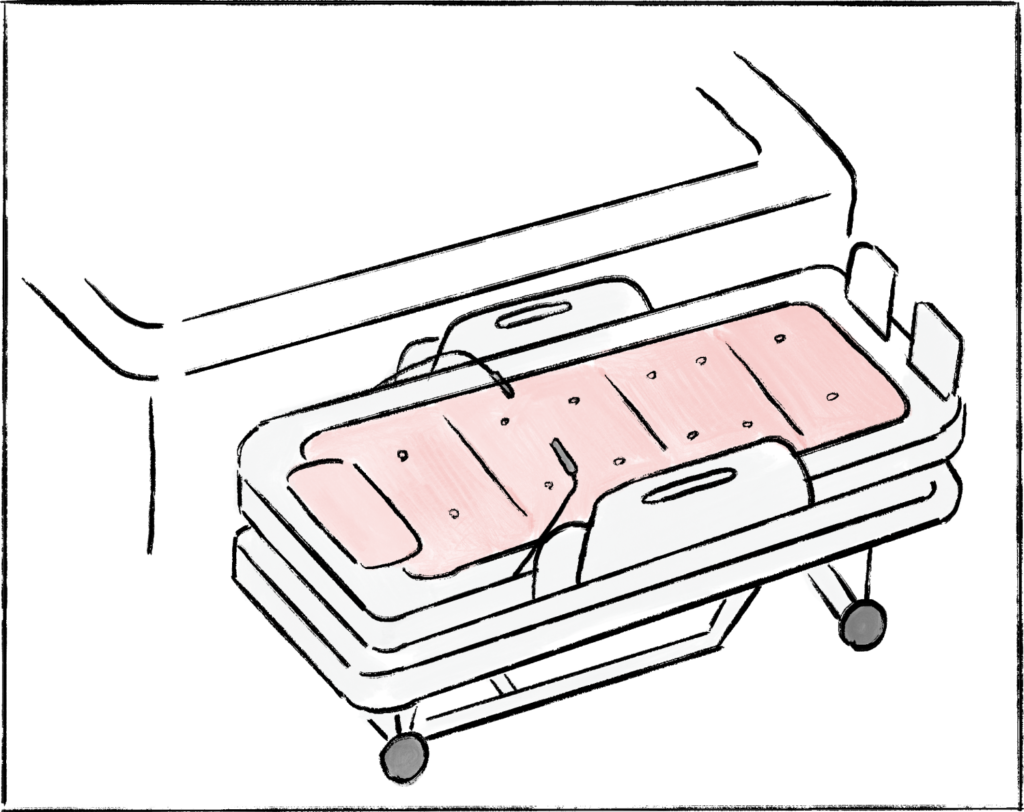

特殊浴槽

お風呂は利用者さまにとって最も楽しみな時間のひとつです。MCには人工呼吸器を利用している利用者さまも快適・安全に入浴することができる、機械式の特殊な浴槽があります。ストレッチャー上に寝たままの状態で、洗身・洗髪しゆったりと入浴することができます。

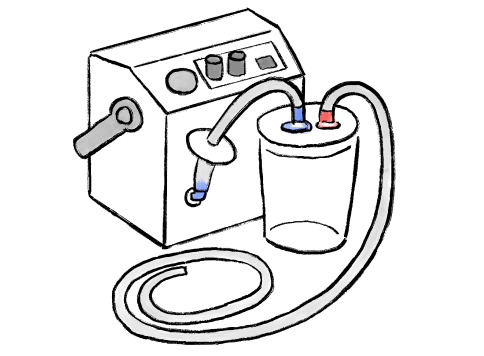

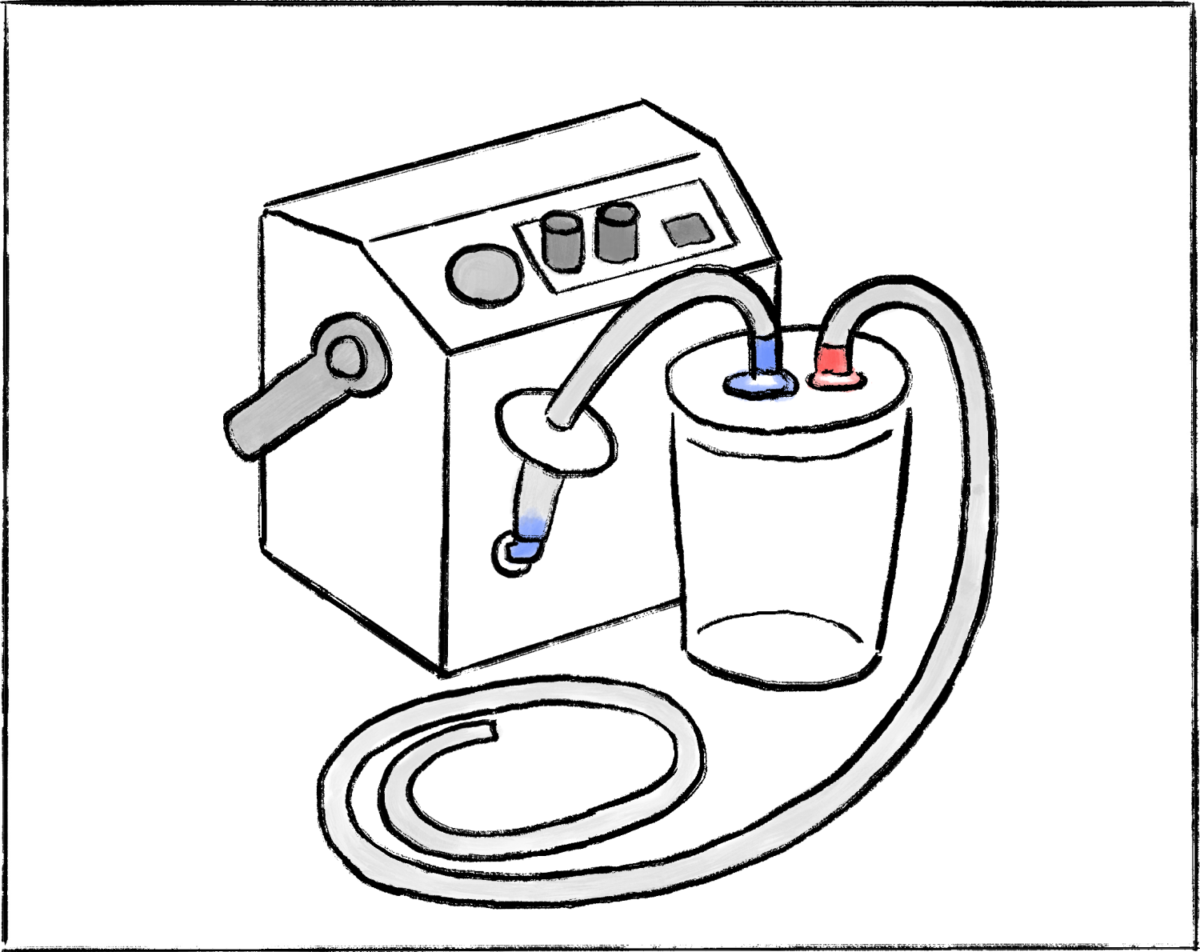

アモレ

気管を切開し人工呼吸器を装着している方の気管内の痰を、気管カニューレから24時間自動で持続的に低圧で吸引する機械。導入することで介助者による気切部からの気管吸引の回数を大幅に減らすことができ、運転音も静かなので、利用者さまの負担軽減や生活の質向上につながっています。

関連ページ

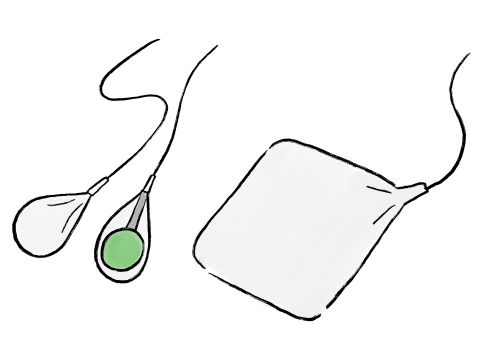

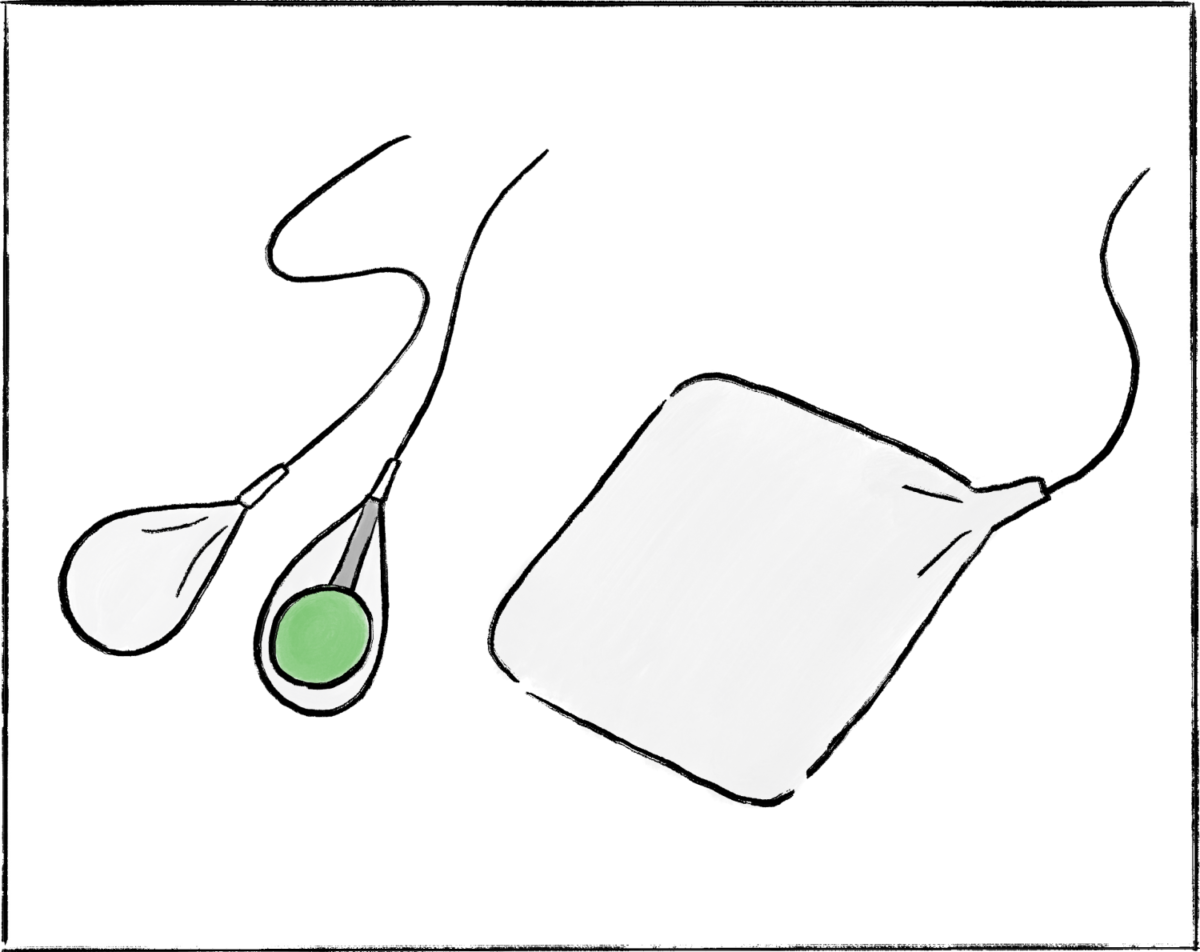

ピエゾニューマティック(PPSスイッチ)

筋肉の「ひずみ」や「ゆがみ」で作動するピエゾセンサーと、指先の僅かな動きで作動するエアバッグ(ニューマティック)センサーの2種類を選択できるスイッチ。いずれも感度調整が可能で、僅かな力でも操作できるため、幅広い方にご使用いただけます。MCでは更にチューブを利用したカムスイッチを作成し、接続して使用しています。

関連ページ

お問い合わせ窓口

採用について、施設への入居についてなど、株式会社MCへのお問い合わせは下記より承っております。

電話受付時間:9:00〜17:00(月曜日~金曜日)

FAX:048-999-5827