2026年1月2日

「アラーム検知之助」がもたらすの安心

2025年11月11日

「ご家族の意見がバラバラで、いったい誰の言うことを聞けば…」

「良かれと思って提案しても、『どうせ無理でしょう』とご家族が最初から諦めている…」

介護・医療の現場で、ご本人、ご家族、そして私たちスタッフの思いがすれ違い、板挟みになって悩んだ経験はありませんか?

特に神経難病や重度介護の現場では、ご本人の意思伝達が難しくなったり、ご家族が長期の介護で疲弊してしまったりと、課題が複雑に絡み合います。

「もう打つ手がない…」と全員が諦めかけたその時、「個人の問題」から「家族とチーム全体の問題」へと視点を変えることで、突破口が開けるかもしれません。

それが、この記事で紹介する「家族療法型カンファレンス」です。

これは、単なる「報告会」ではありません。ご本人、ご家族、多職種スタッフが全員でチームとなり、「諦めていた願い」を実現するための作戦会議です。

この記事では、実際の成功事例をもとに、現場でぶつかる「壁」の乗り越え方と、明日から使える具体的なコツをお伝えします!

私たちはつい、「問題=ご本人」と捉えがちです。

しかし、家族療法では「家族全体を一つのシステム(=運命共同体チーム)」として捉えます。

チームだから、誰か一人が不満を抱えれば、他のメンバーの動きもぎこちなくなります。逆に、誰か一人が笑顔になれば、チーム全体の雰囲気も良くなります。

このカンファレンスは、「本人の課題」だけを切り取るのではなく、「チーム全体の関わり方」にアプローチするのです。

「あの人が〇〇しないから、問題が起きる」という「犯人探し」(=直線的な原因)は、対立を生むだけです。

家族療法では、「円環的原因(えんかんてきげんいん)」で考えます。

これは、問題が「卵が先か、鶏が先か」のように、お互いの行動や感情が影響し合って、悪いループを生み出している状態を指します。

例えば、A様の事例では、こんなループが起きていました。

このループに気づけば、「誰が悪い」ではなく、「このループを断ち切るために、私たちはどこから手助けできるだろう?」と、建設的な視点に変えることができます。

ここで、実際の事例を詳しくご紹介します。

【事例:ALS(筋萎縮性側索硬化症)のA様と、介護する奥様】

A様の事例は理想的ですが、現実には多くの困難があります。特に現場でぶつかる「2つの壁」と、その対策を見ていきましょう。

重度の神経難病など、医療依存度が高い生活では、ご家族もご本人も無意識に「願い」を諦めてしまうことがあります。

「人工呼吸器をつけているから、もう自宅のダイニングの椅子に座れるわけがない」

「施設に入ったんだから、散歩なんて無理に決まっている」

ご家族がこのように「決めつけ」、ご本人もそれを口にしない… この家族間の「無言の諦め」に気づき、カンファレンスで言葉にならない声を知る環境づくりが不可欠です。

看護、リハビリ(PT/OT/ST)、介護、ケアマネ… 多様な専門職が集まるからこそ、視点や知識に差が生まれます。

特にA様の事例のような意思伝達装置や福祉用具(シーティングなど)の導入では、

「リハビリの先生しか使えないスイッチ」では、A様の願いは叶いません。

家族療法型カンファレンスは、「板挟み」の悩みからスタッフを救い出してくれます。

それは、「誰が正しいか」を決める場ではなく、「全員でどう幸せになるか」を探す場だからです。

ご本人やご家族の「どうせ無理」という諦め。多職種間の「視点のズレ」。これらの壁は、私たちが「個人の問題」ではなく「チーム(システム)の問題」として捉え直し、「円環的な悪循環」に気づくことで、必ず乗り越えられます。

A様の事例のように、諦めていた「ありがとう」が伝わった瞬間、諦めていた「散歩」が実現した瞬間、カンファレンスは単なる「作業」から「希望を生み出す時間」に変わります。

あなたの現場では今、どんな「諦め」や「すれ違い」がありますか? もしよろしければ、この記事のヒントをどう活かせそうか、ぜひコメントで教えてください。

タグから探す

グランドフリッチャー

ティルティング機構(姿勢を維持したまま座面ごと角度を変えて、お尻や太ももにかかる体重を背中や腰へ分散させる)とリクライニング機構(背もたれの角度を変える)が一体になった多機能型の車椅子。人工呼吸器も搭載可能で、快適に日々の外出を楽しめます。

関連ページ

プラスチックケーススイッチ

押した時がスイッチオン・離すとオフとなる、指で押して使うタイプの軽量でシンプルなスイッチ。握力の大きさに応じて適切なスイッチを選ぶことができます。プラスチックケースの中に内蔵されたマイクロスイッチの場所を変えることで、感度を細かく調整することが可能なため、利用者さまの状態に合わせて工夫してセッティングを行っています。

関連ページ

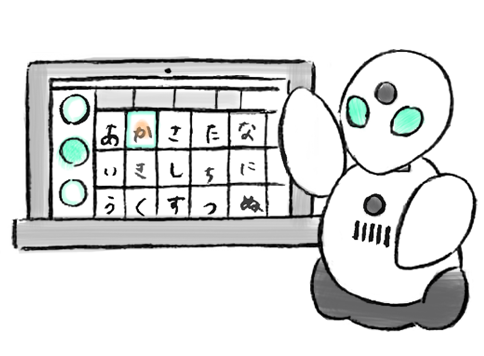

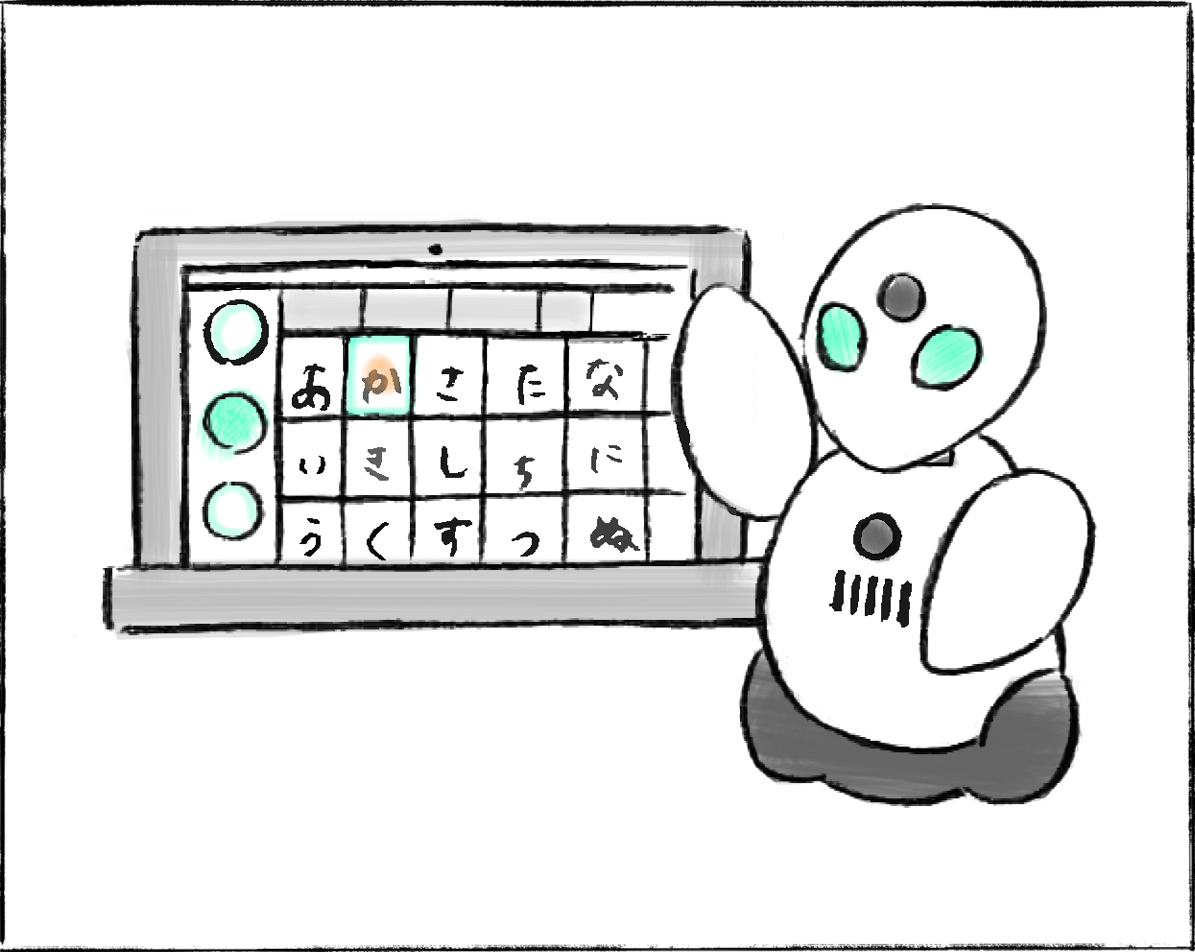

意思伝達装置/OriHime eye+Switch

視線やわずかな動きで思いを言葉に変える、社会参加を実現する革新的な意思伝達装置。視線入力やスイッチ入力で文字を選び、合成音声でスピーチができるため、ALSなどの神経難病の方々も自由に意思を伝えられます。家族や介護者とのコミュニケーションはもちろん、テレビ操作やインターネット利用など、日常生活の多くの場面で活用可能。OriHemeにはカメラやマイク、スピーカーが搭載されており、周囲を見渡したり、会話にリアクションするなどその場にいるようなコミュニケーションを実現し、生活の質を大きく向上させる可能性を秘めています。

お問い合わせ窓口

採用について、施設への入居についてなど、株式会社MCへのお問い合わせは下記より承っております。

電話受付時間:9:00〜17:00(月曜日~金曜日)

FAX:048-999-5827