2025年12月30日

三菱電機株式会社ビジネスイノベーション本部様と新規事業アイデアに関する第3回ミーティング

みなさん、こんにちは。 私たちは普段、神経難病の方や医療的ケアが必要な方を中心とした老人ホームや訪問サービスを通じて、日々多くの方々の「暮らし」に寄り添っています。

さて、突然ですが、私は最近「フィルムカメラ」に夢中になっています。 きっかけは、何でも早送りで消費してしまうような、効率ばかりを追い求める日々に、ふと「これでいいんだっけ?」と立ち止まってしまったことでした。

ずっと欲しかった一眼レフのフィルムカメラ。中古屋さんで見つけて手にしたものの、これがまぁ、本当に「不便」なんです。

最初の1本なんて、ワクワクしながら現像に出したら「すみません、これ…何も写ってませんね」と言われて唖然としたほどです。(どうやらフィルムの装填に失敗していたようです…笑)

でも、不思議なんです。この「手間」や「不便」こそが、たまらなく愛おしく、現代の私たちに大切な何かを教えてくれる気がして。

今日は、そんなフィルム写真の「不便のアート」とも言える魅力について、そして、それが驚くほど私たちのケアの哲学と繋がっているというお話をしたいと思います。

目次

現代社会は、効率と即時性(タイパ)を何よりも重視します。しかし、その流れに逆らうかのように、時間もコストもかかるアナログな趣味が静かなブームになっています。

なぜ、私たちはこの「不便さ」に惹かれるのでしょうか?

この魅力を解き明かす鍵は、「不便益(ふべんえき)」という言葉にあります。これは、一見すると非効率で面倒なことから、かえって有益な価値や満足感が生まれる、という考え方です。

ボタン一つで完璧な写真が撮れるスマホと違い、フィルムカメラはマニュアルでピントを合わせ、光を読み、絞りとシャッタースピードを悩みながら決定します。

この「手間」は、単なる作業ではありません。主体的に創造プロセスに関わっているという「自分でできた!」という感覚、すなわち自己効力感を育ててくれます。登山家がロープウェイではなく自らの足で登ることに価値を見出すように、困難なプロセスを乗り越えた達成感は、手軽な結果よりもはるかに大きいのです。

フィルム写真の再評価は、私たちの「デジタル疲れ」と無関係ではありません。SNSを開けば、誰もが完璧な画像を即座に共有できる時代。しかしこの便利さは、一方で「常に接続していなければ」というプレッシャーや、選択肢が多すぎることへの消耗をもたらしています。

この現象は、フィルムカメラ以外にも見られますよね。

フィルムカメラを選ぶという行為は、意識的な「デジタルデトックス」です。それは、ペースを落とし、今この瞬間に集中するための意図的な選択。この「手間」は、現代の「アテンション・エコノミー(注意経済)」からの束の間の逃避であり、プロセスそのものが心を整えてくれるのです。

スマートフォンのカメラで何百枚でも撮れる時代ですが、「フィルム写真」には独特の重みがありますよね。その一瞬に集中し、現像するまで結果がわからない「手間」と、写し出された瞬間の「想」に真摯に「向き合う」姿勢こそ、フィルムの哲学ではないでしょうか。

私たちMCが大切にするケアも、まさにこれと同じです。

神経難病や医療的ケアが必要な方へのサポートは、決してマニュアル通りに進むことばかりではありません。私たち職員は、日々、身体の小さな変化や、言葉にならない利用者様の願いという「一瞬のサイン」を見逃さず、「手間」を惜しまない手作業で応えます。

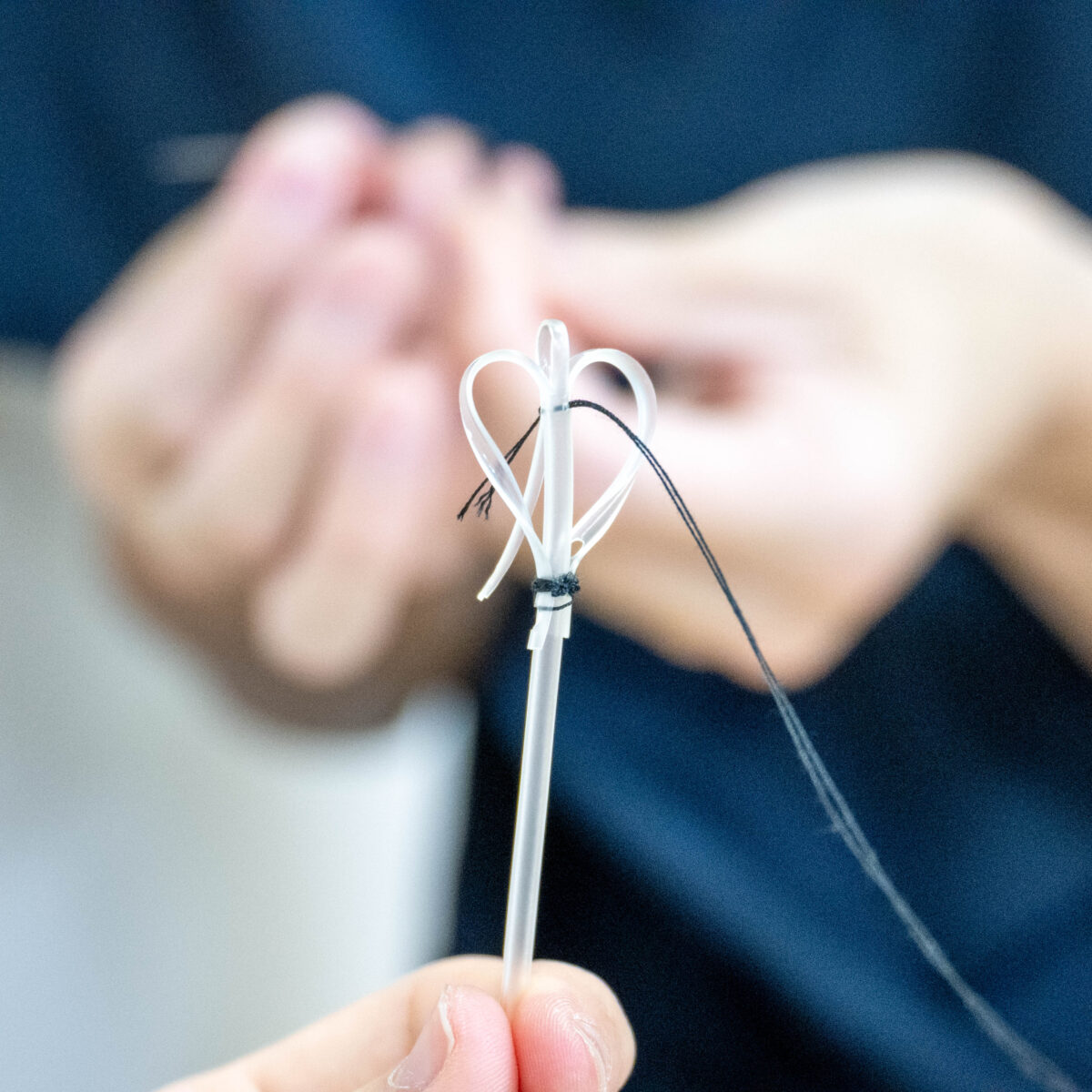

例えば、

これらはすべて、高価な最新機器を導入するだけでは叶いません。「できない理由」を探すのではなく、「どうやったらできるか」をチームで考え、泥臭いほど真剣に、アナログな工夫を積み重ねています。

それは、利用者様がご自身の「Color」(個性や希望)を諦めず、「その人らしい生き方」を全うするために、私たちケアのプロフェッショナルが「今この瞬間」に全力で向き合っている証です。

フィルム写真が、光、構図、瞬間に集中して「最高の一枚」を追求するように、私たちも、利用者様の「今」に集中し、「最高のケア」を追求し続けています。

フィルム写真の最大の魅力は、撮ってから見るまでの「待ち時間」にある、と私は思います。

撮り終えたフィルムを現像に出してから、データが送られてくるまでの数日間。この「空白」の時間は、単なる待ち時間ではありません。期待、記憶、そして想像力で満たされた豊かな時間です。

心理学では、報酬を待つことは、その報酬の価値と喜びを増大させると言われます(遅延報酬効果)。この感覚は、未来の自分への手紙を送るのに似ています。

私たちのケアも同じです。試行錯誤したケアが、すぐに結果として現れるとは限りません。しかし、根気強く「待ち」、利用者様の小さな変化を信じ続ける。その「待つ」時間があるからこそ、ふとした瞬間に見られる笑顔や、ほんの少しの改善が、私たちにとって何物にも代えがたい「報酬」となるのです。

現像された画像を初めて目にする瞬間。それは、自分の意図と、化学プロセスの予測不可能な偶然性が出会う「啓示」の瞬間です。「こんな色味になったのか!」という驚き。

最近はAIが「あー」「えーと」といった人間の「ためらい」をあえて再現したり、静かな電気自動車があえて走行音を出したりするという話も聞きます。完璧すぎるもの、合理的すぎるものにはない、予測不可能な「揺らぎ」や「ノイズ」に、私たちは人間らしさや安心感を覚えるのかもしれません。

私たちの現場も「試行錯誤=偶然性との対話」の連続です。

一つ一つの実現の裏には、私たちの「手間」と「向き合う姿勢」があるからこそ、利用者様の笑顔という最高の「一枚の作品」が生まれるのです。

「フィルム写真ってなんかエモいよね」と言われますが、その正体は何でしょうか。

それは、デジタルとは根本的に異なる、物理的な特性にあります。

デジタル写真では、ピンボケや光線漏れは「失敗」として削除されます。しかしフィルムでは、それがユニークな個性を加える「幸せな偶然(ハッピー・アクシデント)」となり得ます。

完璧さを追求するソーシャルメディアの文化に疲れたとき、この「不完全さの美学」は、私たちに「ありのままでいいんだよ」という心理的な解放感を与えてくれます。

これは、利用者様の「ありのまま」を受け入れ、その人らしさを最大限に支えようとする私たちの姿勢とも重なります。完璧な状態を目指すのではなく、その時々の「不完全さ」も含めて、その人らしさとして愛おしみ、寄り添う。フィルムの美学は、ケアの美学でもあるのです。

フィルム写真は、デジタルに取って代わるものではありません。それは、機械式時計や油絵のように、情熱に支えられた「文化」として生き残っていくものです。

スピード、効率、そして完璧さを要求される時代。 その中で、あえて時間とコストをかけ、不完全さや偶然性を楽しむフィルム写真のプロセスは、他に類を見ないほど深く、やりがいのある体験を提供してくれます。

「手間ひま」は、面倒な障害ではなく、体験の本質そのもの。 それは、レンズを通して世界と関わるための、より思慮深く、触知可能で、そして最終的にはより記憶に残る方法への「入場料」なのです。

デジタルが「記録」なら、フィルムは「記憶」。

私たちが「ミリ単位の調整」や「特注品の作成」といった「手間」を惜しまないのは、効率だけでは測れない利用者様の「Color」=「その人らしい一瞬」に真剣に向き合いたいから。

フィルムカメラは、そんな私たちMCのケアの哲学を、全く違う角度から再確認させてくれる、大切な相棒のような存在になっています。

あなたにとっての「あえて楽しむ手間」は何ですか? もしよろしければ、キャンプ、料理、手紙、あるいは仕事の中で感じている「不便益」など、あなたの体験もコメントで教えていただけると嬉しいです。

タグから探す

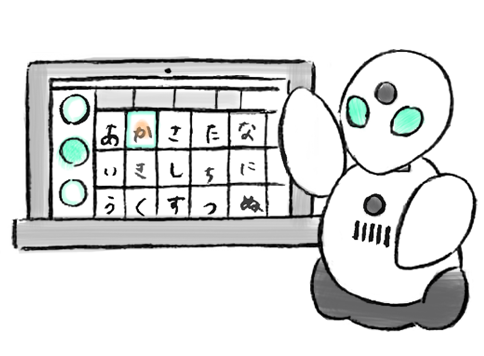

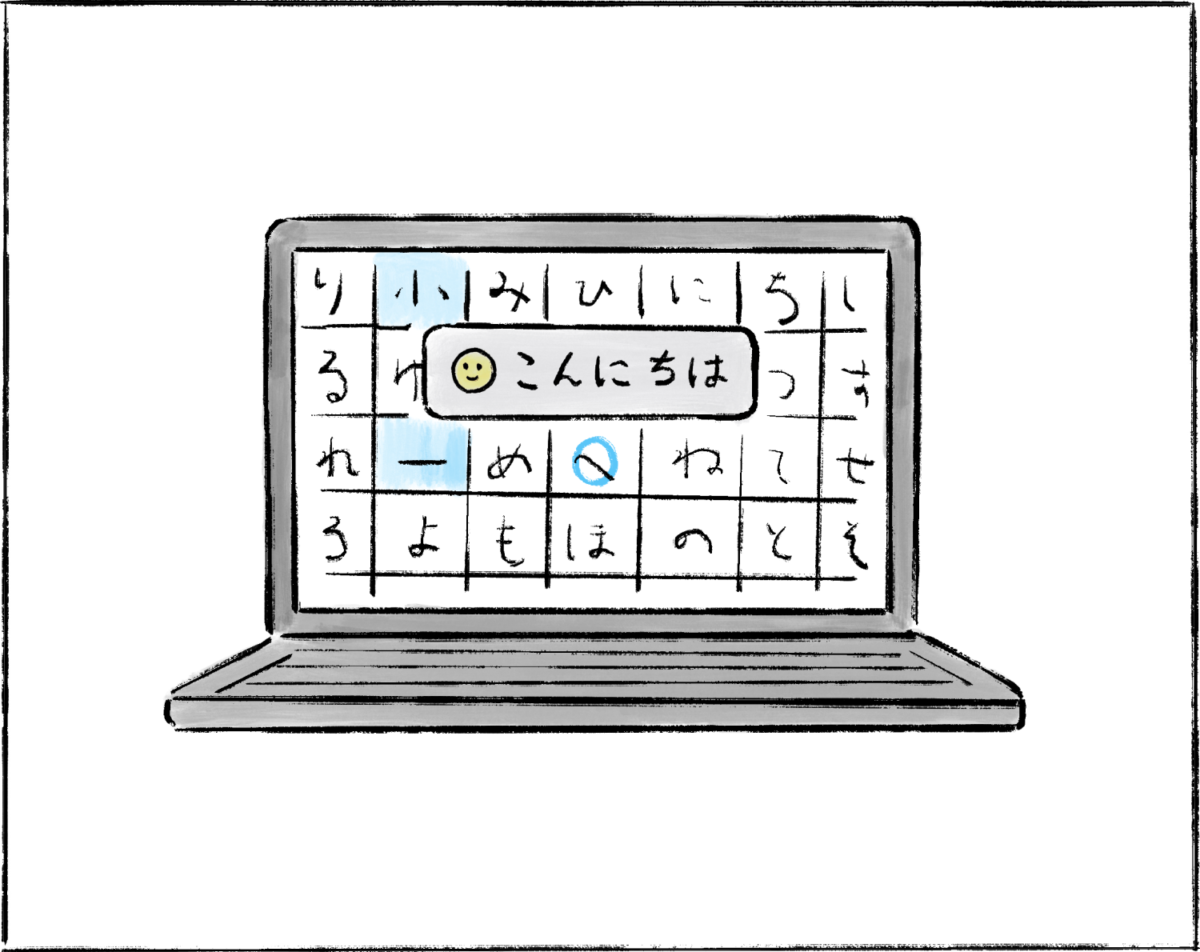

意思伝達装置/OriHime eye+Switch

視線やわずかな動きで思いを言葉に変える、社会参加を実現する革新的な意思伝達装置。視線入力やスイッチ入力で文字を選び、合成音声でスピーチができるため、ALSなどの神経難病の方々も自由に意思を伝えられます。家族や介護者とのコミュニケーションはもちろん、テレビ操作やインターネット利用など、日常生活の多くの場面で活用可能。OriHemeにはカメラやマイク、スピーカーが搭載されており、周囲を見渡したり、会話にリアクションするなどその場にいるようなコミュニケーションを実現し、生活の質を大きく向上させる可能性を秘めています。

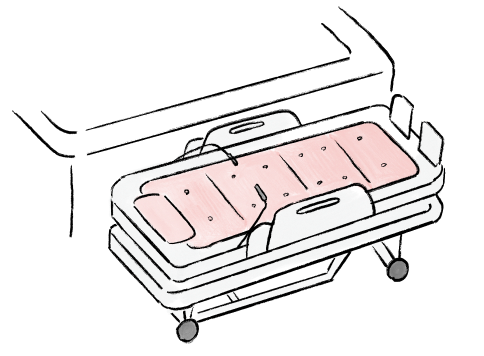

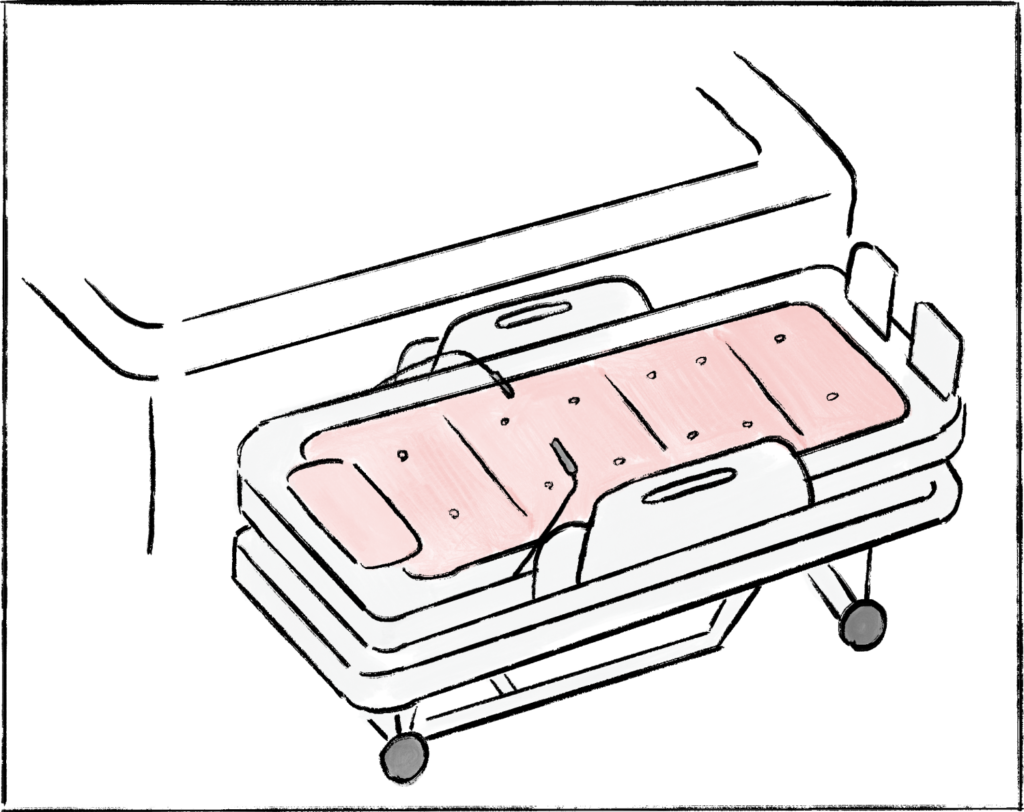

特殊浴槽

お風呂は利用者さまにとって最も楽しみな時間のひとつです。MCには人工呼吸器を利用している利用者さまも快適・安全に入浴することができる、機械式の特殊な浴槽があります。ストレッチャー上に寝たままの状態で、洗身・洗髪しゆったりと入浴することができます。

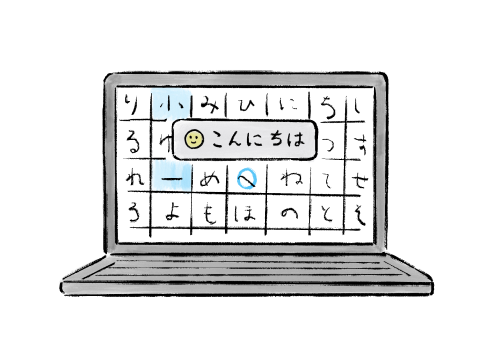

Eeyes

視線検出式入力装置を接続した、目の動きによる文字入力ができる意思伝達装置。文字だけでなく絵文字も使用できるのが特徴で、伝え難い感情のニュアンスを表現することが可能です。また、体の部位を示す絵文字と操作に関する絵文字を組み合わせるなどの工夫で、通常の文字を入力するよりも素早いコミュニケーションを実現できます。

関連ページ

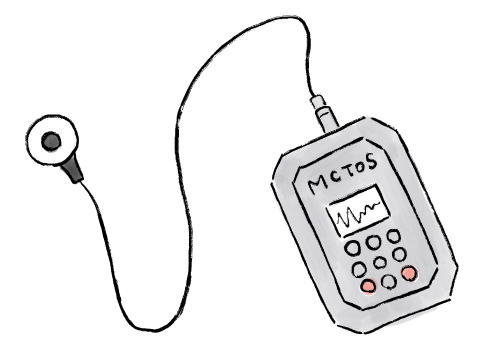

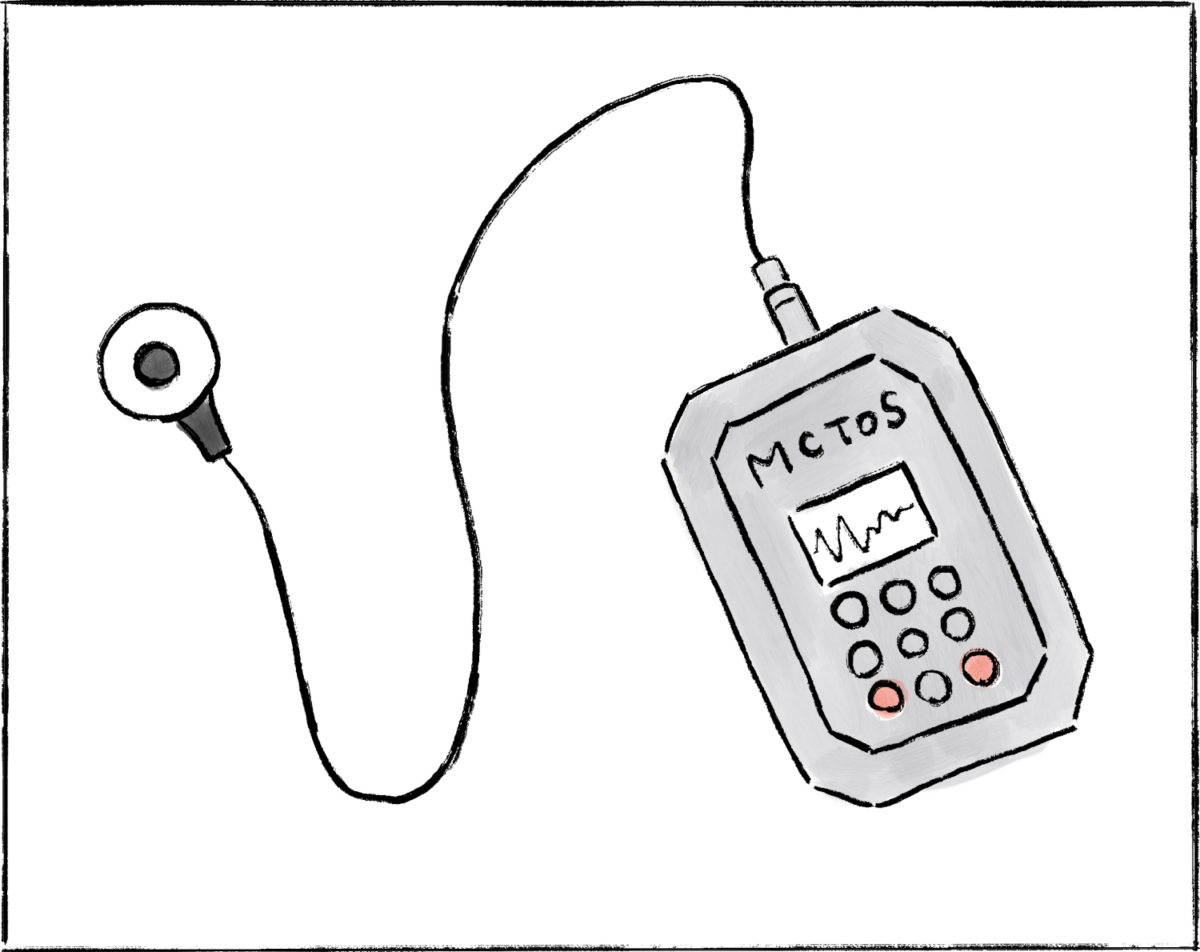

マクトス

音声や文字によるコミュニケーションが困難な方のための支援機器。筋電、眼電、脳波などの生体信号を検知し、設定した値(閾値)を超える信号を検知すると、スイッチ操作やコールが鳴るように設定できます。指の動きや視線の動き、瞬きなどが難しくなった方も、家族やスタッフとのコミュニケーションを取ることが可能です。

関連ページ

お問い合わせ窓口

採用について、施設への入居についてなど、株式会社MCへのお問い合わせは下記より承っております。

電話受付時間:9:00〜17:00(月曜日~金曜日)

FAX:048-999-5827