2025年12月30日

三菱電機株式会社ビジネスイノベーション本部様と新規事業アイデアに関する第3回ミーティング

好きなものを食べられる、飲める(経口、胃ろう)

利用者さまの食べたいもの・飲みたいものをできるだけ実現させるため、さまざまな工夫を取り入れています。気管切開を行い人工呼吸器を使っている利用者さまでも、食事やスイーツなどを食べやすい形状にしてお口で味わうことや、胃ろうを通してアルコールを摂取することが可能です。「胃ろうからお酒?」と驚かれるかもしれませんが、MCではできる限り利用者さまのご希望に沿えるよう、体調と相談しながら柔軟な対応を行っています。

関連ページ

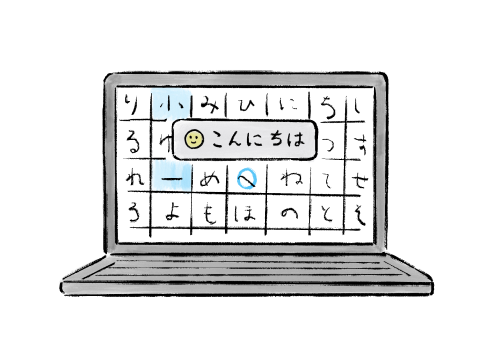

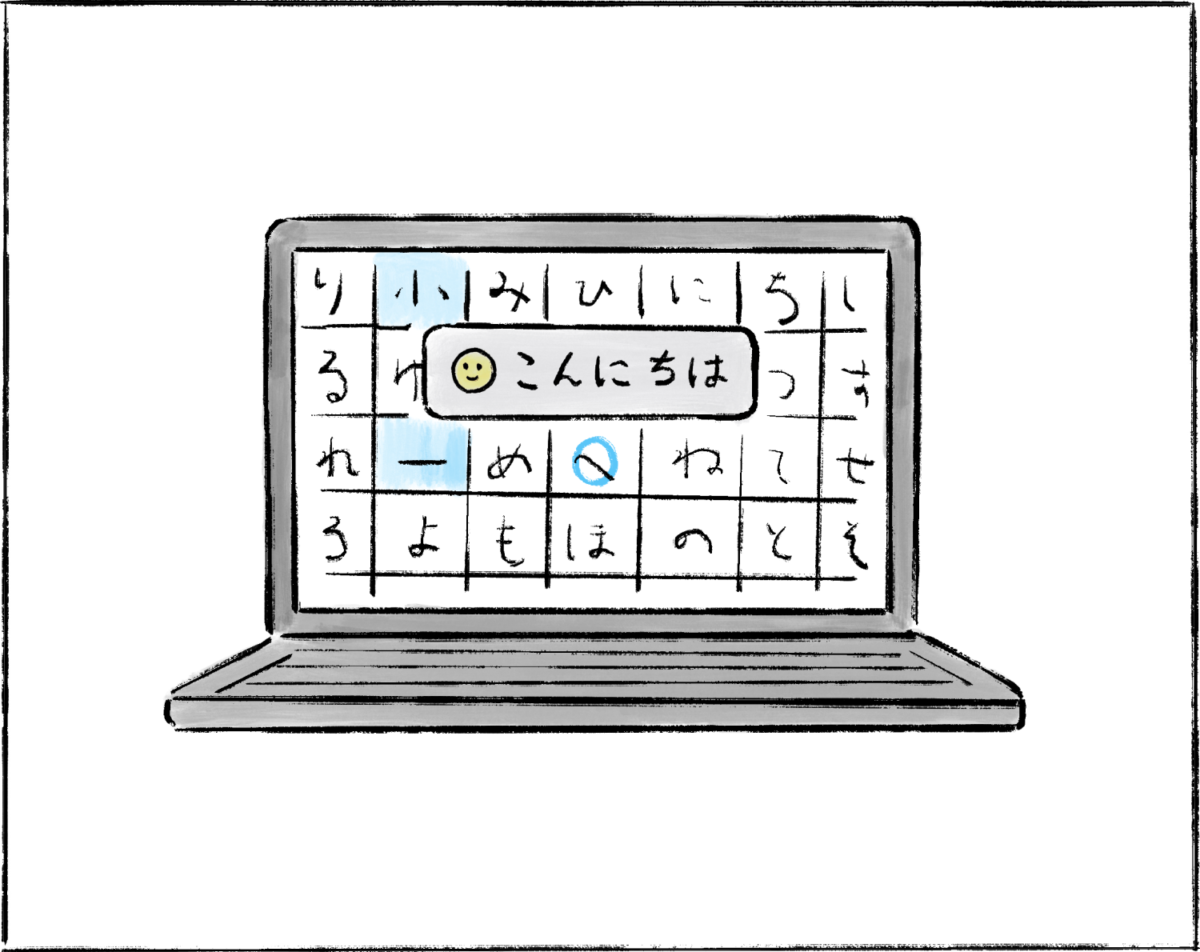

Eeyes

視線検出式入力装置を接続した、目の動きによる文字入力ができる意思伝達装置。文字だけでなく絵文字も使用できるのが特徴で、伝え難い感情のニュアンスを表現することが可能です。また、体の部位を示す絵文字と操作に関する絵文字を組み合わせるなどの工夫で、通常の文字を入力するよりも素早いコミュニケーションを実現できます。

関連ページ

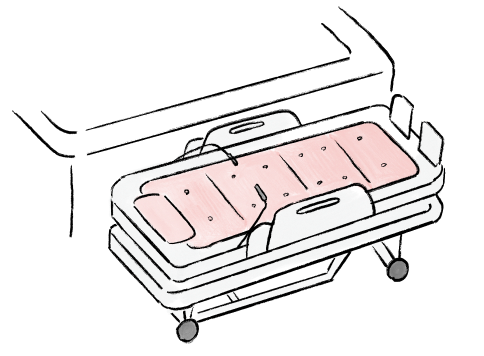

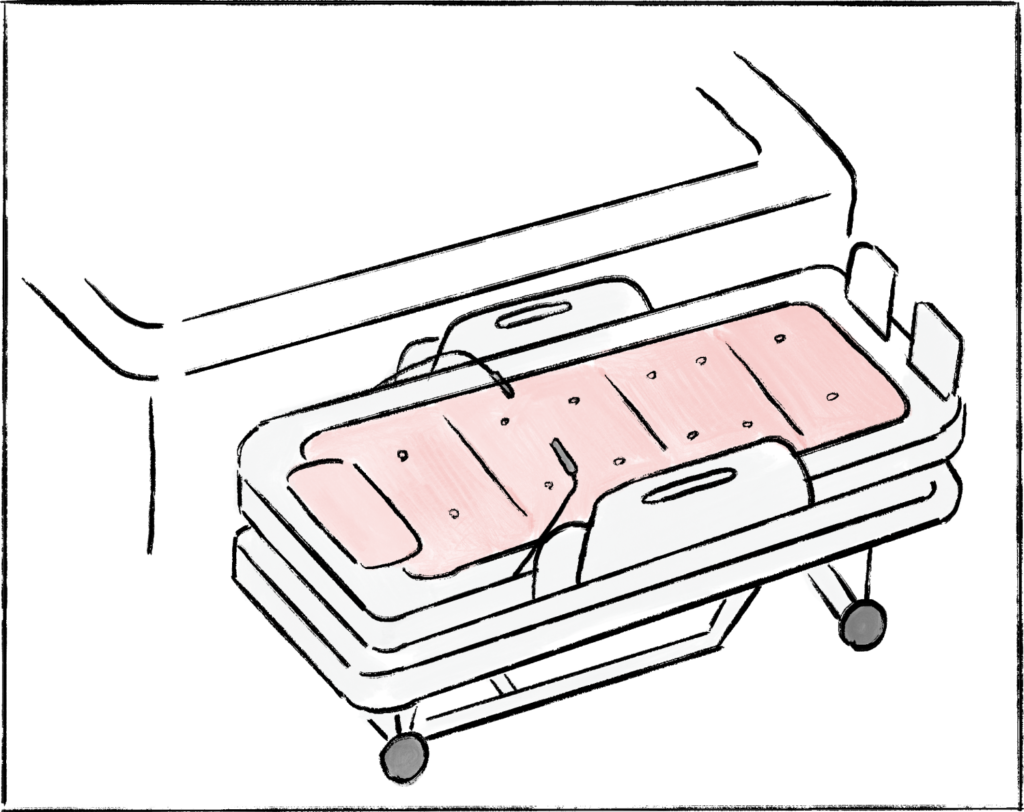

特殊浴槽

お風呂は利用者さまにとって最も楽しみな時間のひとつです。MCには人工呼吸器を利用している利用者さまも快適・安全に入浴することができる、機械式の特殊な浴槽があります。ストレッチャー上に寝たままの状態で、洗身・洗髪しゆったりと入浴することができます。

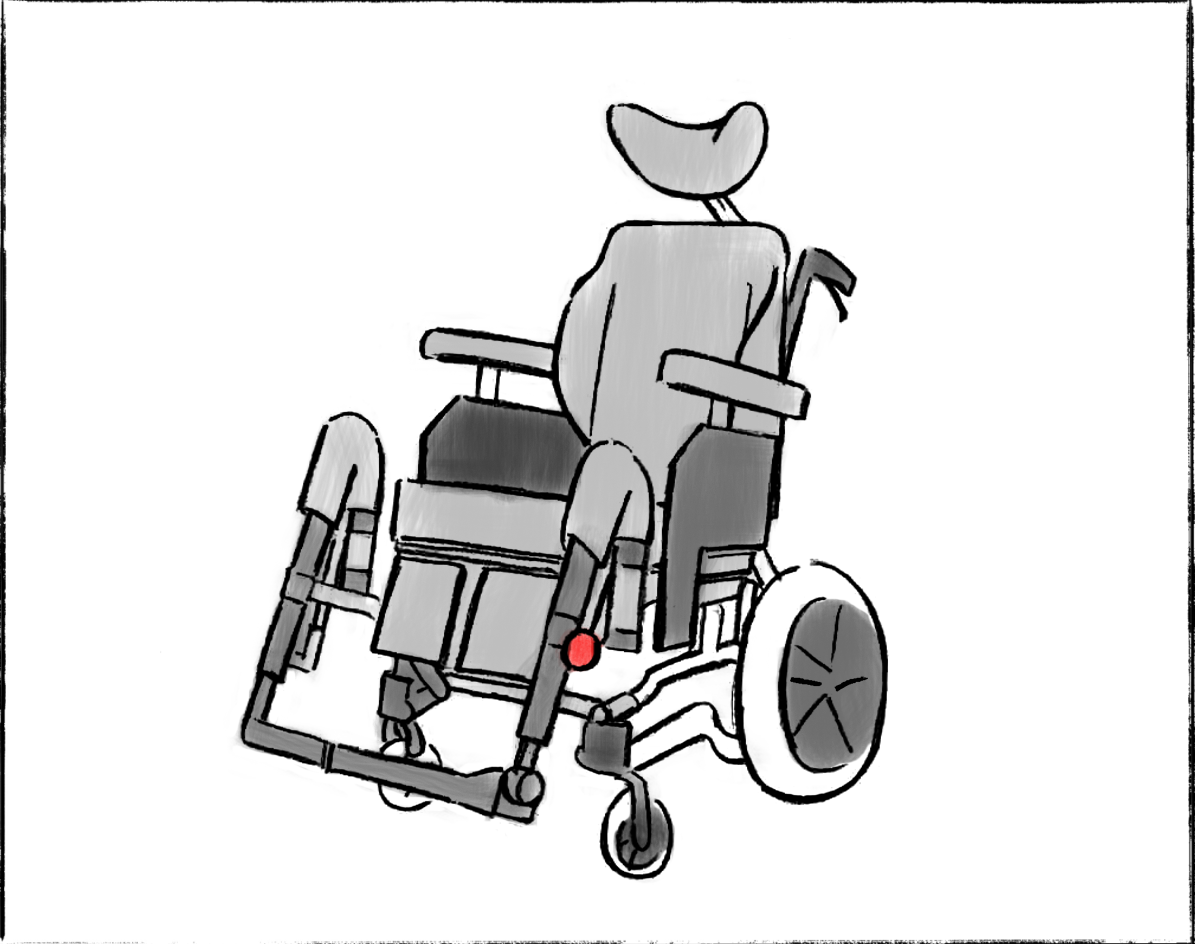

ネッティ

福祉先進国であるノルウェーで生まれた、快適性抜群の車椅子。ティルト&リクライニング機能により、体の状態に合わせた細かな調整が可能です。特に頭部、背中、足のサポートが充実しており、座り直しが難しい方や姿勢を維持することが困難な方でも、安心して長時間使用できます。

関連ページ

お問い合わせ窓口

採用について、施設への入居についてなど、株式会社MCへのお問い合わせは下記より承っております。

電話受付時間:9:00〜17:00(月曜日~金曜日)

FAX:048-999-5827