2025年11月14日

厄年から始まったバイク事故と看護師としての価値観の変化

当施設で看護師が行う業務の中に、カフアシストを使った排痰法があります。

実際にどのように行っているのか?また、どういった事に気を付けてやっているのかなどを紹介させていただいただきます。

以前ブログで紹介した物になります。

カフアシストやLICの練習~リハビリ科内情報共有会(勉強会)~ | 株式会社MC (mc-misato.com)

カフアシストのやり方や使用した物品、方法などを記載しています。また、参考にしている文献も載せています。

カフアシストで大切なのは、咳の強化と痰の移動の2つで、気道内分泌物の移動などに役立ちます。

MC訪問看護ステーションとは | 株式会社MC (mc-misato.com)

※記事内容 人数など訪問看護ステーションにおける対象疾患や所属している看護師の紹介などを行っています。

上記の記事でも触れているカフアシストをもう少し詳しく、実際どのように行っているのかを含めて紹介できればと思います。

そもそもカフアシストとは株式会社フィリップス・ジャパン様が製造販売している製品名で、正式にはMechanical insufflation-exsufflation(MI-E)と呼ばれる機械です。

MI-Eの呼気時のタイミングを合わせて胸部や腹部の圧迫を、機械による咳介助機械的な咳介助に徒手介助を併用させた咳介助であり、Mechanically assisted coughing(MAC)と言います。

胸部の拡張後に、呼気時の胸腹部の圧迫介助を加え気道の虚脱を軽減する目的にも活用する事があります。

他にも、

| 製品名 | コンフォートカフプラス | ミニ ペガソ | パルサー |

| 製造元(国) | SEOIL PACIFIC社 | DIMA ITALIA社 | SIARE ENGINEERRING INERNATIONNALI 社 |

| 販売元 | パシフィックメディコ株式会社 | エア・ウォーター株式会社 | チェスト株式会社 |

などがあります。

例えば、身体の筋肉などが弱くなってしまい、咳が上手く出せないかたは、息が苦しくなってしまいます。

そういった時に本来であれば咳をするのですが、筋肉などが低下し、咳をすることが出来ない方に対して、人工的に咳をさせる事で呼吸状態を改善させ、和らげる事を目的としています。

※咳をしたときなどの最大呼気流量(中高齢の入院患者を対象とした検査)は、自己喀痰できる人(感度と特異度の和が最も高くなる値)は約240L/min、吸引が必要となる水準(感度と特異度の和が最も高くなる値)は100L/minとされています。

神経筋疾患の方は270L/min以下になると十分に排痰出来ず呼吸不全に至る可能性があると述べられています。

つまり、最初に空気を送り込んだ後(陽圧)、空気を吸い(陰圧)、咳と同じ現象を起こしています。

痰がつまり呼吸苦を訴えている方に対して、呼吸苦を軽減することができるかもしれないということです。

具体的な方法は利用者によって異なります。

当施設ではその人に会った回数や換気量などの看護師やリハビリが評価を行い、看護師やリハビリが行えるように取り組んでいます。

最初は空気が送り込まれる事(陽圧)に慣れていないこともあるので、圧を低めに設定して行います。

慣れてきたら、最大排気量などを考慮し圧の設定をおこないます。

通常、1セット5回、2-3サイクル行いますが、回数などは利用する方に合わせて設定を行います。

連続して多く行うと、過呼吸になってしまう恐れがある為、痰が取れない場合は休憩をはさみ行うようにします。

ブラのある肺気腫、気胸や縦隔気腫、人工呼吸による肺障害

不整脈や心不全症状がある場合は、パルスオキシメーターを使用し、SpO2値を確認しながら行います。

SpO2の低下や、呼吸苦の出現、胸痛が発生した場合は、中断、または中止します。

カフアシストを行う前に看護師はゴーグルや、手袋を装着し、衛生管理を行います。

カフアシストを行う前に吸引を行います。

本人に「カフアシストを施工するか、スクイージングの有無や、本人の希望」を確認を行います。

※呼吸音の確認を行います。

「吸って、吐いて、吸って、吐いて」と看護師はカフアシストのタイミングを利用者へお伝えし、フレックスチューブ(フレキシブルチューブ)を変える準備をします。そして、停止のタイミングで交換します。

吸気の時は力を抜き、胸郭を広げる様に介助し、呼気の時に手のひら全体で利用者の胸部を押していきます。

※本人に強さの確認を行います。

停止のタイミングで機械を停止させます。

カフアシストした後は、痰が上気道付近へあがってくる事が多いので、しっかり吸引する事が大切です。

※本人にスッキリしているか、痛みがないかを確認する。

※聴診器にて呼吸音の確認をします。

当施設に入職する大半の看護職員の方は、カフアシストについて、前職や学校などでは経験がありませんでした。

しかし、当施設では新入職の看護職員やリハビリテーション職員に対して研修を行い、知識と技術を習得しています。

また、不定期ではありますが、全体での勉強会や看護部での勉強会、個別的な指導により、不安なく働けるように取り組んでいます。

カフアシストにより、「利用者様も呼吸が楽になった」「看護師さんに助けてもらっている」と思っていただけるように、呼吸状態のアセスメント、カフアシストによる効果など学ぶことを忘れず、介入していきたいと思います。

看護部はこれからも「安心を与え、寄り添う仕事~ここに来て良かったと思える看護~」を実現させていきたいです。

山川梨絵:人工呼吸,2010;第27巻:第二号:260-266:ページ排痰能力を判別する cough peak flow の水準 ―中高齢患者における検討―

※利用者様には写真の使用許可を得た上で使用しています。

タグから探す

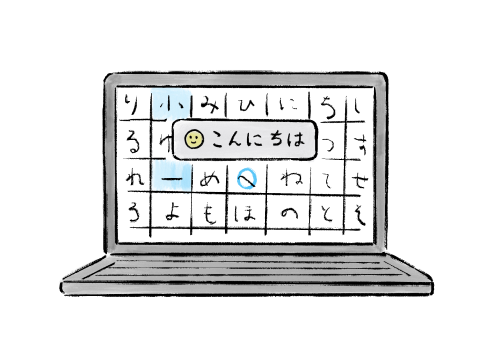

Eeyes

視線検出式入力装置を接続した、目の動きによる文字入力ができる意思伝達装置。文字だけでなく絵文字も使用できるのが特徴で、伝え難い感情のニュアンスを表現することが可能です。また、体の部位を示す絵文字と操作に関する絵文字を組み合わせるなどの工夫で、通常の文字を入力するよりも素早いコミュニケーションを実現できます。

関連ページ

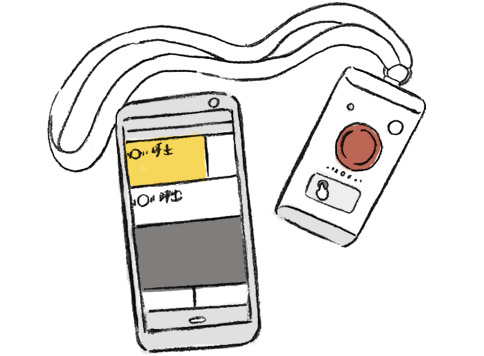

ナースコール/ココヘルパ

「ココヘルパ」は、スタッフの負担軽減と入居者さまの安全確保に貢献する、頼もしい無線式ナースコールシステム。さまざまなスイッチに接続することができ、ボタンを押すのが難しい利用者さまでも安心して操作できます。スタッフのスマートフォンと連携すれば、施設内のどこからでも呼び出しに対応でき、さらにその場で対応記録を入力することで、業務のペーパーレス化や効率化にもつながります。最近では、離床センサーなどを組み合わせ、利用者さまの状態を一括して把握・管理するなど、活用範囲がますます広がっています。

関連ページ

MC大学

MCの全社員を対象とした学びの場。次世代の医療介護業界のプロフェッショナル人材を早期に育成することを目的としています。また、能力や経験の豊富なスタッフが社内講師役を務めることで、彼らも教えることを通じて学び、知見を広げています。私たちMCは成長し続ける企業であるために、社員一人ひとりが興味のあることを積極的に学び続けられる環境を大切にしています。

関連ページ

筋電図測定装置 ニューロノード

神経難病(ALS、脳性麻痺等)や事故による脊髄損傷などで動きに制限のある方々のために開発された、世界初のウェアラブルデバイス。筋電、空間、眼球の3つのモードから体の状態に応じて選択でき、微細な動きや不随意な動きも設定で調節することが可能です。Bluetooth接続によりiPadと連携し、どんな体勢でも使用できます。メール、インターネット、アプリ、SNS、勉強、ゲームなど、多様な操作が可能で、利用者の世界を広げます。

関連ページ

お問い合わせ窓口

採用について、施設への入居についてなど、株式会社MCへのお問い合わせは下記より承っております。

電話受付時間:9:00〜17:00(月曜日~金曜日)

FAX:048-999-5827