2026年2月9日

コンプレックスだった「高い声」が、私の最大の武器になった。ある職員の成長と卒業の物語

先日、ある方が受けた研修で、「相談援助技術」の本質は解決策を提示することではなく、相手の気持ちに寄り添い、共に感じること、つまり「共感」にあると気づいたそうです。この学びは、日常の業務はもちろん、日々の人間関係においてもかけがえのない指針となり、今後の仕事や生活に活かしていきたいと語っていました。

このお話は、私たちが日々のケアで最も大切にしている想いを改めて教えてくれました。今回は、私たちが考える「共感」の力、そしてそれが私たちのケア現場でどのように息づいているのかを、具体的なエピソードを交えながらご紹介したいと思います。

目次

共感とは、相手の立場になって、その感情を理解し、共有しようとすることです。特に、神経難病を抱える方やご高齢の方は、身体的な不自由さだけでなく、将来への不安、孤独感、そして自分の気持ちをうまく伝えられないもどかしさなど、様々な感情を抱えていらっしゃいます。

例えば、サポートハウスみさとヴィラにご入居されているA様は、進行性の病気により、以前は容易にできていたことが徐々に困難になり、強い不安を感じていらっしゃいました。ある日、A様が涙ながらに「もう何もできなくなってしまうのではないか」と話された時、担当の介護スタッフは、すぐに解決策を提示するのではなく、「つらいですね。不安でいっぱいになりますよね」と、A様の気持ちを言葉にして伝えました。そして、ゆっくりと手を握り、じっとA様の言葉に耳を傾けました。

すると、A様の表情は少しずつ和らぎ、ご自身の気持ちをさらに詳しく話してくださいました。スタッフは、A様の言葉を受け止め、共感の言葉を返しながら、できる範囲でA様の希望を叶えるための方法を一緒に考えました。その結果、A様は「私の気持ちを分かってくれる人がいる」という安心感を得て、前向きな気持ちを取り戻されたのです。

これは決して特別な出来事ではありません。みさとヴィラやみさとノイエの日常の中で、私たちは常に、入居者様一人ひとりの言葉にならない感情にも注意深く寄り添い、共感の気持ちを伝えることを心がけています。

株式会社の理念である「思いやりのある包括的なケア」の根幹には、この「共感」の精神があります。私たちは、入居者様お一人おひとりの個性や尊厳を尊重し、その人らしい生き方を支えることを目指しています。そのためには、表面的なケアだけでなく、心の奥深くにある感情に寄り添い、理解することが不可欠です。

認知症の症状をお持ちのB様は、時折、過去の出来事を鮮明に思い出しては混乱されることがあります。そんな時、私たちのスタッフは、B様の混乱した言葉に耳を傾け、その感情を受け止めます。「そうだったんですね。それは心配でしたね」と共感することで、B様は一時的にでも安心感を取り戻し、穏やかな表情に戻られます。

私たちは、このような日々の積み重ねを通して、入居者様との信頼関係を築き、より質の高いケアへと繋げています。ご家族の方々の不安や心配にも、共感の気持ちで寄り添うことも、私たちの重要な役割です。

共感の気持ちを持つことは大切ですが、それを具体的な行動に移すためには、日々の意識と学びが欠かせません。私たちが共感的なケアを実践するために大切にしていることの一部をご紹介します。

入居者様の言葉だけでなく、表情や声のトーン、そして沈黙にも注意深く耳を傾け、その奥にある感情を理解しようと努めます。

「つらいですね」「寂しいですね」「嬉しいですね」など、入居者様の感情を代弁する言葉を使うことで、「あなたの気持ちを理解しています」というメッセージを伝えます。

表面的な解決策を提示したり、「頑張ってください」といった安易な励ましは、かえって入居者様の心を閉ざしてしまう可能性があります。まずは、ありのままの感情を受け止めることを大切にします。

優しい笑顔、温かい眼差し、そっと手を握るなどの身体的な触れ合いも、言葉以上に気持ちを伝えることがあります。

定期的な研修やOJTを通して、共感的なコミュニケーションのスキルを高め、様々な状況に対応できるよう、日々学び続けています。声かけについても学び、より良い関わり方を追求しています。

共感は、入居者様だけでなく、私たち介護スタッフにとっても、かけがえのない宝物です。入居者様の笑顔や「ありがとう」の言葉は、私たちの心に温かい光を灯し、日々の仕事への大きなモチベーションとなります。

サポートハウスみさとヴィラで長く暮らされているC様は、体調を崩され、食欲も落ち込んでいました。担当スタッフは、C様のお好きな食べ物を数種類用意し、座ってゆっくりと話しかけながら食事をすすめました。「今日は少しでも食べられそうですか?」「何か食べたいものはありますか?」と、C様のペースに合わせて注意深く声をかけ、一口でも食べられた時には、心から喜びを伝えました。その温かい関わりに、C様は安心して少しずつ食事を口にされ、後日、「あの時、あなたがそばにいてくれたから、頑張って食べられたよ。本当にありがとう」と笑顔で話してくださいました。

このエピソードは、共感が単なるケア技術ではなく、人と人との温かい繋がりを生み出す力であることを、改めて教えてくれました。

私たちは、これからも「共感」を大切にし、入居者様とそのご家族が安心して、そして笑顔で毎日を送れるよう、心を込めたケアを提供してまいります。もし、私どもの施設にご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ一度お問い合わせください。私たちの想いを直接お伝えできることを楽しみにしています。

タグから探す

お部屋の装飾、レイアウト

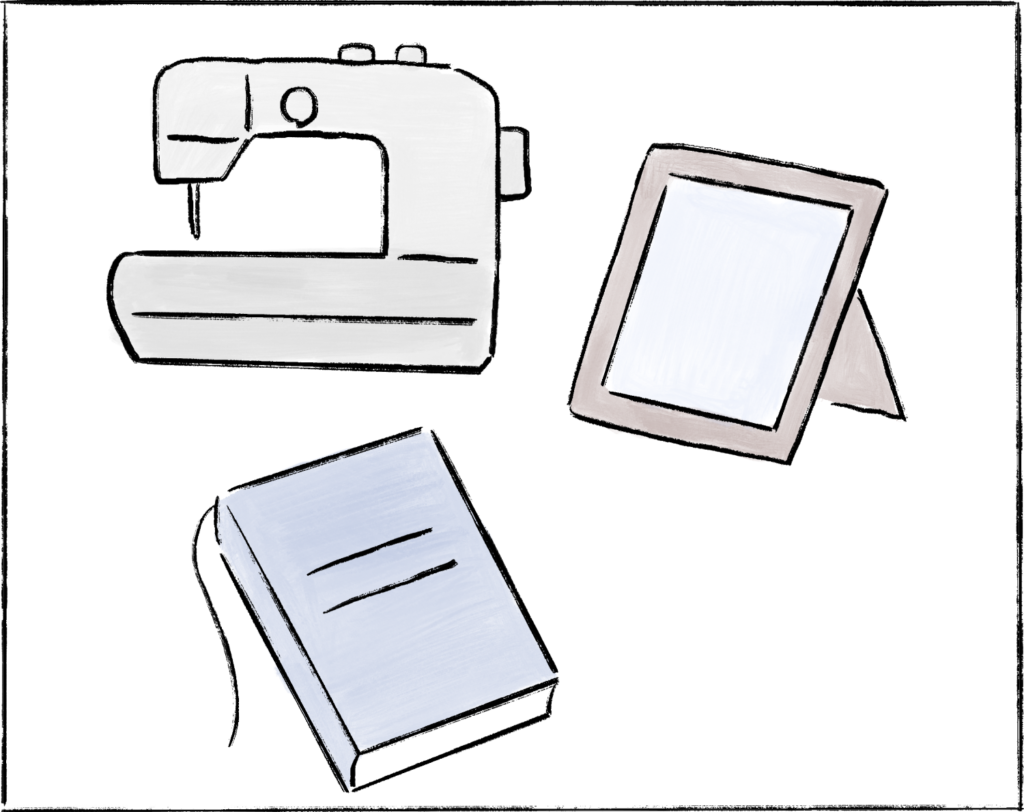

MCでは、個室を利用者さまのご自宅のように、自由にレイアウトしていただいています。ベッド・洗面台・エアコン等は標準設置されていますが、家具、日用品、専用テレビ等を自由に持ち込むことが可能です。大きなテレビでドラマや映画を楽しんだり、ミシンで手芸をしたり、壁一面に思い出の写真を飾ったり…。一人ひとりの暮らし方を変えることなく、自由に日常を過ごしていただけます。

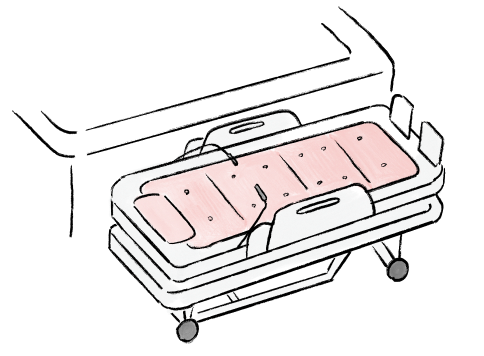

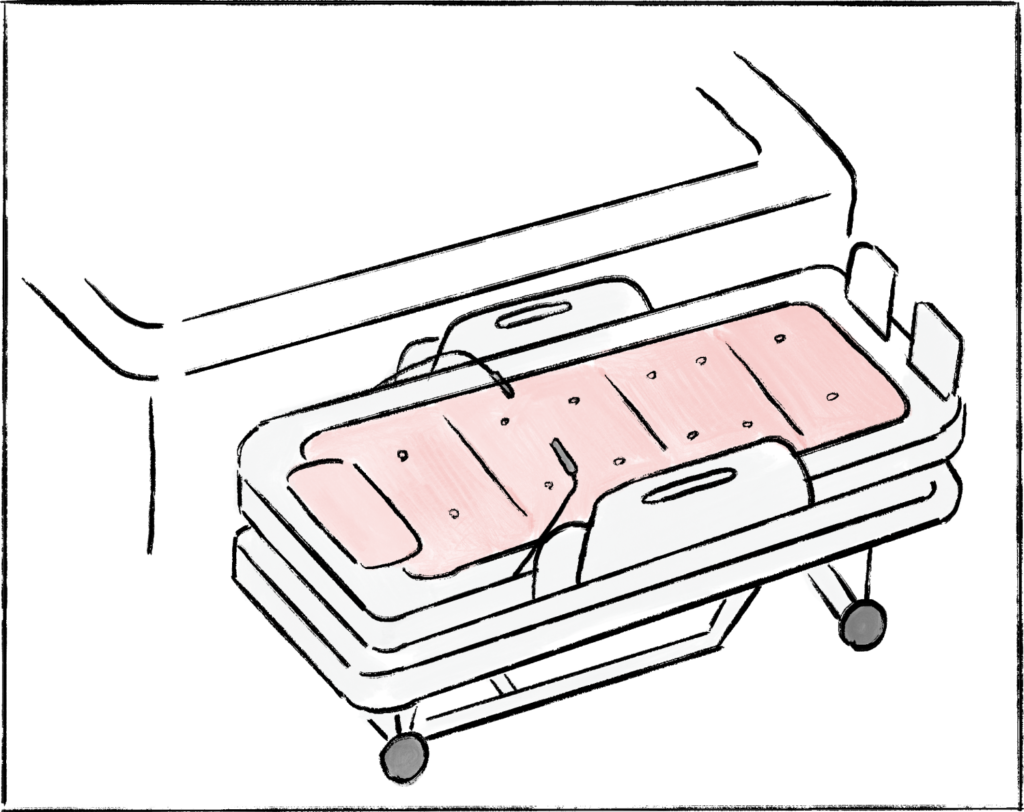

特殊浴槽

お風呂は利用者さまにとって最も楽しみな時間のひとつです。MCには人工呼吸器を利用している利用者さまも快適・安全に入浴することができる、機械式の特殊な浴槽があります。ストレッチャー上に寝たままの状態で、洗身・洗髪しゆったりと入浴することができます。

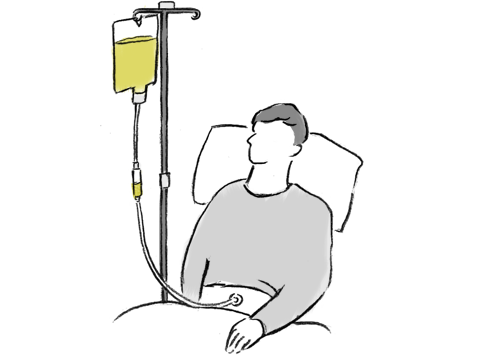

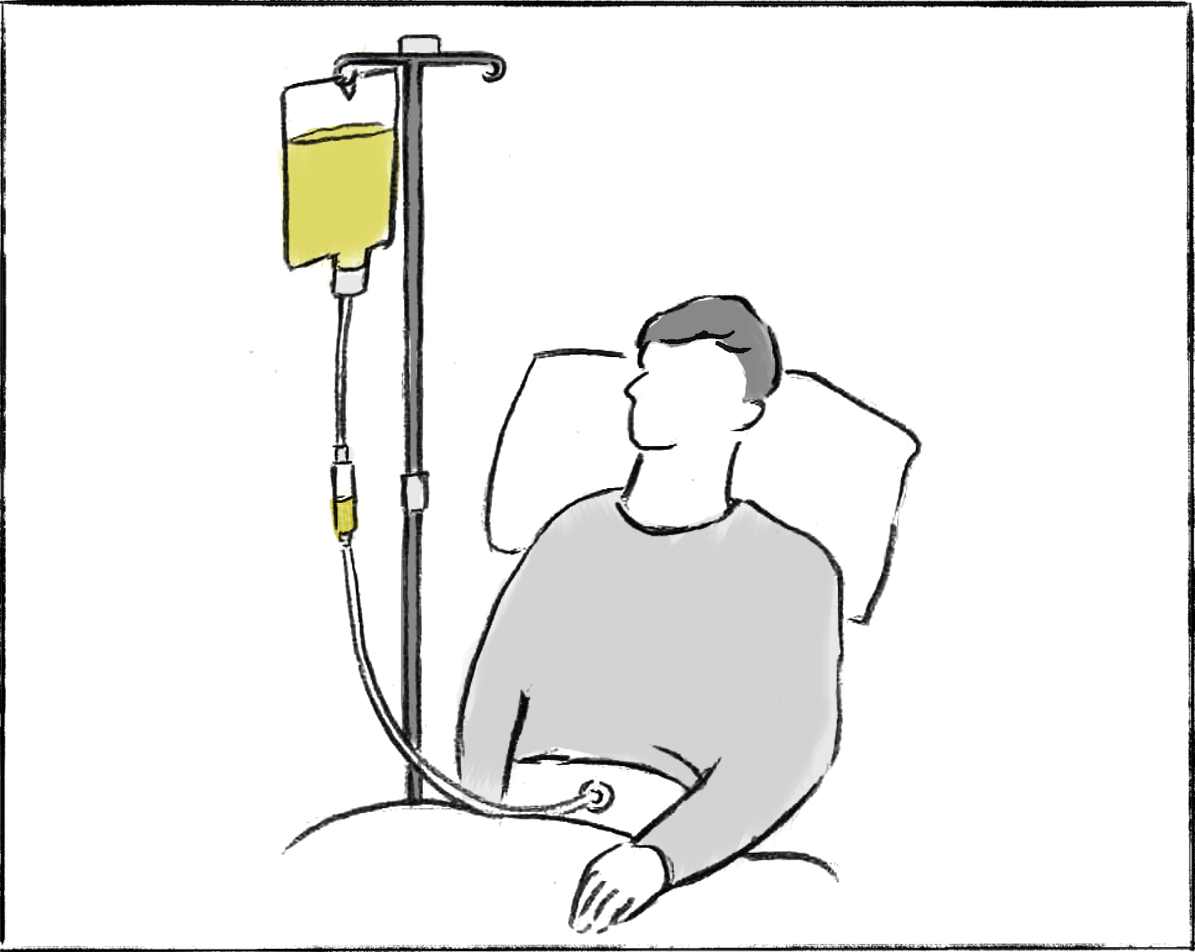

胃ろう

胃ろうとは、お腹に小さな穴を開け、そこから直接胃に栄養を送り込む方法です。口からの食事が困難になった場合でも、胃ろうを利用することで必要な栄養を摂取することが可能です。ただし、胃ろう造設はご本人やご家族にとって大きな決断となります。そのため、メリットだけでなく、手術が必要であること、チューブの管理が必要になること、外見上の変化があることなど、デメリットも理解し、医師と相談の上で判断することが重要です。

関連ページ

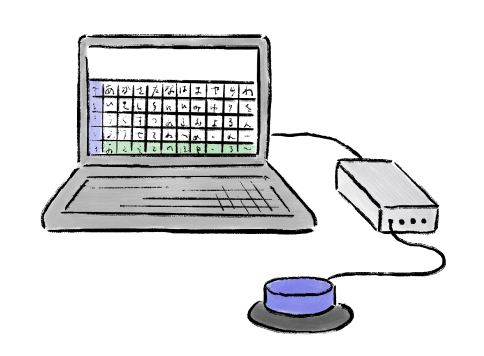

伝の心

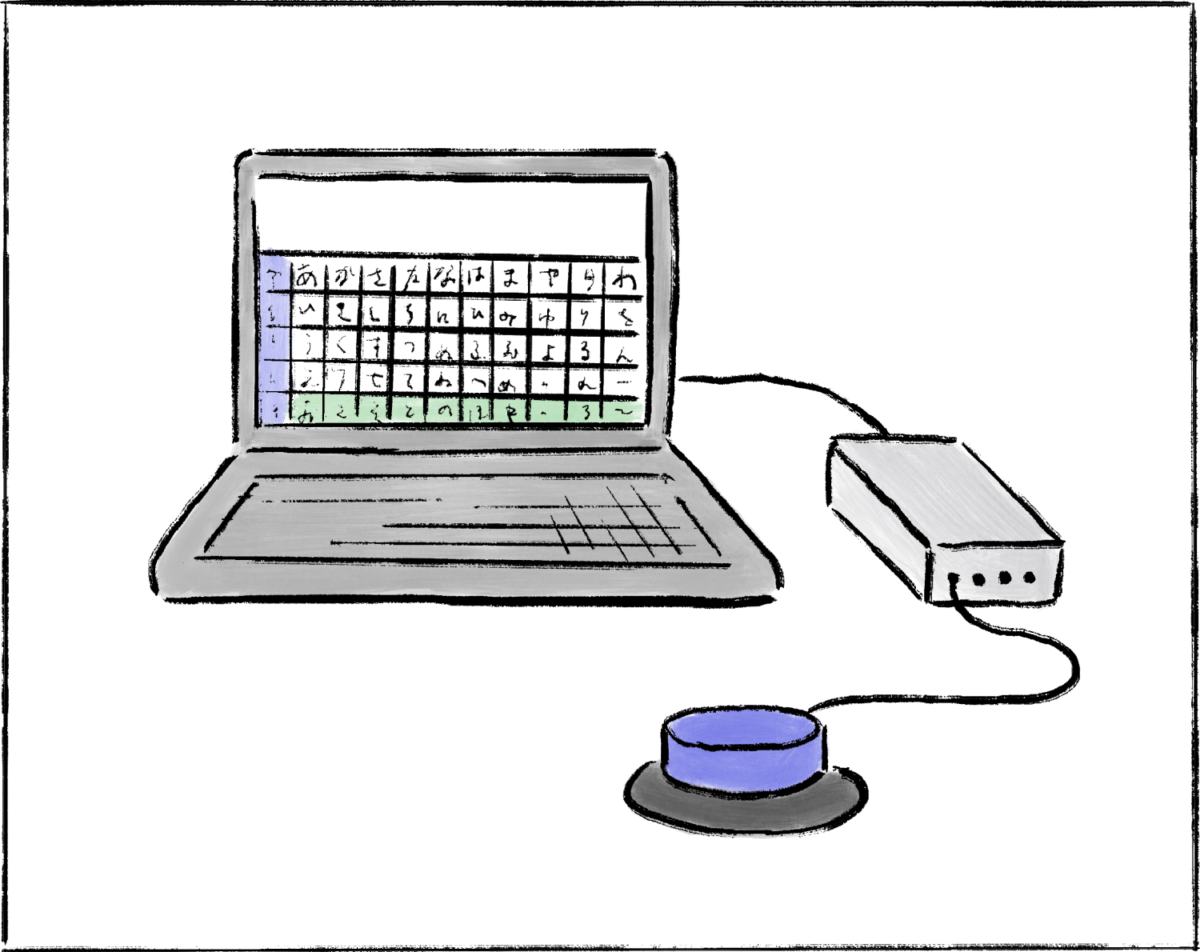

センサーを使用して身体の一部をわずかに動かすだけで、文字をパソコンに入力できる意思伝達装置。 DVDやテレビなどのリモコン操作、インターネットや電子メールなど、介護者の力を借りることなく、利用者さまが多くのことを自由に行うことができます。これまでの仕事を継続する・新しい活動を始めるなど、さまざまな可能性を広げるツールであり、ALS当事者で国会議員の舩後靖彦氏も使用していることで知られています。

関連ページ

お問い合わせ窓口

採用について、施設への入居についてなど、株式会社MCへのお問い合わせは下記より承っております。

電話受付時間:9:00〜17:00(月曜日~金曜日)

FAX:048-999-5827