2025年12月30日

三菱電機株式会社ビジネスイノベーション本部様と新規事業アイデアに関する第3回ミーティング

ヴィラ施設の施設長。彼のことを「遊び上手」「指示されるのが嫌い」と評する声は多い。しかし、その飄々とした佇まいの奥には、誰よりも深く、静かに燃える介護への情熱が隠されています。

かつて、誰もが諦めかけたALS患者さんの想いを、彼だけは読み取り続けた。その諦めの悪い男が今、目指しているのは「いつでも傍に居る」施設。

一見、矛盾しているかのような彼の哲学は、いかにして形作られたのか。その半生を紐解くと、「遠回り」「自己満足」そして「人を大切にする」というキーワードが浮かび上がってきました。

目次

彼の介護への道のりは、中学生時代、神経難病を患った祖母の在宅介護から始まった。だが、彼の哲学の根っこは、さらに深い場所にあります。

「母方の祖父の姉弟が、年に何回も家に会いに来る人だったんです。そのおばあちゃんがいつも言っていたのが『人を大切にしなさい』って。いろんな親戚の家を回るような人でね。その姿を見て、人を大切にしなきゃいけないんだなって、子ども心に強く刻まれたんだと思います」

13歳までに人の価値観は形成されるという説がある。彼の「利用者主体」という考え方の原風景は、この幼き日の約束にあります。

高校でヘルパー2級を取得しながらも、すぐには本格的にこの道に進まなかった施設長。季節ごとに海や山での活動に明け暮れ、介護はアルバイトとして続けていました。

一見、キャリアの「遠回り」に見えるこの時期の価値を、彼はこう語る。

「若い頃は、その時にしかできない経験をしたかった。それが結果的に、今の自分の価値観を作ったんだと思います。経験でしか、物事は語れないですから」

驚くべきは、遊びに夢中だったこの時期も、介護の仕事はずっと続けていたという事実。そして、現場で常に問い続けていたことがあります。

「当時の介護現場では『自立支援』が強く言われていました。でも、僕が関わっていたような難病の方たちの『自立』って一体何だろう?って。その人らしさをしっかり支えることこそが本当の支援なんじゃないか。その考えは、あの頃から何も変わってないですね」

彼は言う。「スペシャリストにはなりたくない」。一つの道を極めるのではなく、介護も、看護も、障害のことも知る。医療と福祉の全体を広く見渡せる「ジェネラリスト」でありたいと。

看護師としては珍しいその価値観は、まさに「遠回り」と見える多様な経験によって育まれたものです。

「管理職にはなりたくない」と公言していた彼が、なぜ施設長になったのか。そこには劇的な出来事があったわけではありませんでした。

「昔は生活のため、お金のために働いていた。でもある時、別にお金のために働かなくてもいいや、って思えるようになったんです。もちろん、役職が上がれば給料も上がるし、バイトをしなくて済むのは大きい。でも、お金に執着しなくなったのは事実ですね」

視点が「自分の生活」から、もっと別の場所へ移った瞬間。

その片鱗は、管理職になる前のエピソードにも表れています。ある利用者様を、同僚と競馬場へ連れ出しました。

「あの時は管理職じゃなかった。ただ『熱意』だけでしたね」

役職や立場が変わっても、「目の前の人のために何ができるか」を考え、実行する彼のスタンスは、昔から一貫しています。

伊澤施設長の真骨頂を示す、象徴的なエピソードがあります。

他のスタッフが誰も読み取れなくなってしまった、あるALS患者さんの文字盤。コミュニケーションを諦めかけたその時、彼だけは向き合い続けました。なぜ、彼だけが諦めなかったのか。

「昔は、自分は人の感情を読み取るのが得意だと思っていました。でも、それはあくまで僕が“察する”ことで上手くやっていただけ。最近変わったのは、それが本当にそうなのかをちゃんと“調べる”ようになったことかな」

彼の根底には、「いろんな人を愛しなさい」という親の教えと、「その人らしい生活を送れることが社会貢献になる」という強い信念があります。

「その人のため」という想いが、施設長という立場を経て、「社会のため」という広い視点へと昇華していきました。かつての「察する」という感覚的なスキルは、諦めずに真意を探求する「調べる」という確かな技術へと進化していきました。

そんな施設長に、ヴィラで最も印象に残っている出来事を聞いてみました。返ってきたのは、意外な答えでした。

「新幹線に乗って、Aさん(利用者様の仮名)と旅行したことですね。あれが一番鮮明に残っています。でも…」

施設長は少し考えて、こう続けました。

「あの時は『その人のために何ができるか』だけを考えていました。もちろん喜んではもらえたけど、今思うと、あれは僕の自己満足だったのかもしれない。僕が少し、出過ぎたんじゃないかなって」

輝かしい成功体験を、彼は数年の時を経て、冷静に振り返る。この痛みを伴う「内省」こそ、彼が支援者として、そして施設長として、今も成長し続けている何よりの証拠だと思いました。

歴代の施設長たちの良い部分をリスペクトしつつ、彼は自分のスタイルを貫きます。

「前の施設長みたいに、誰のことも愛すなんて俺にはできない。自分の良いところは自分がよくわかっていますから」

スタッフとの関係性も客観的です。

「前の施設長の方が、スタッフは意見を言いやすかったんじゃないかな。僕になって、やりづらいと思ってるかもしれないですね(笑)」

そんな彼が描く未来は、明確で、そして温かい。

「訪問看護・介護だけで利用者様が心から満足でき、スタッフも利用者様も笑顔でいられる施設。そして将来的には『いつでも傍に居る』施設を目指したいんです」

「いつでも傍に居る」とは、物理的に24時間監視するという意味ではありません。それは、利用者様が「何かあれば、必ずヴィラの職員たちが応えてくれる」という絶対的な安心感と信頼関係に包まれている状態の証です。物理的な距離ではなく、心の距離がゼロであること。それこそが、彼の哲学である「その人らしさを支援する」ことの究極の形なのだろうと感じます。また、物理的にも常にそばにいられるように様々な取り組みも行っています。

施設長の挑戦は、まだ始まったばかりです。遠回りして得た広い視野と、自己満足を恐れない熱意、そしてそれを客観視する冷静さを武器に、今日も介護の新しい形を模索し続けています。

【皆様へ】 今回の施設長の物語は、介護という仕事の奥深さや、キャリアの考え方について、多くの示唆を与えてれているかと思います。

ぜひ、SNSなどであなたの考えを聞かせてください。楽しみにお待ちしています。

タグから探す

アモレ

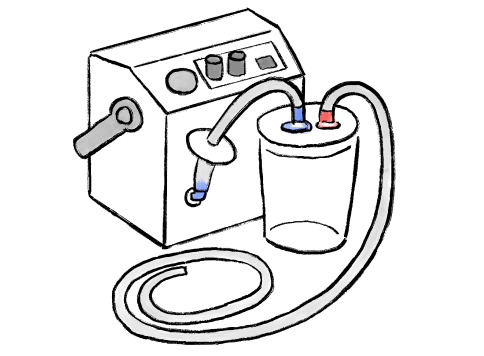

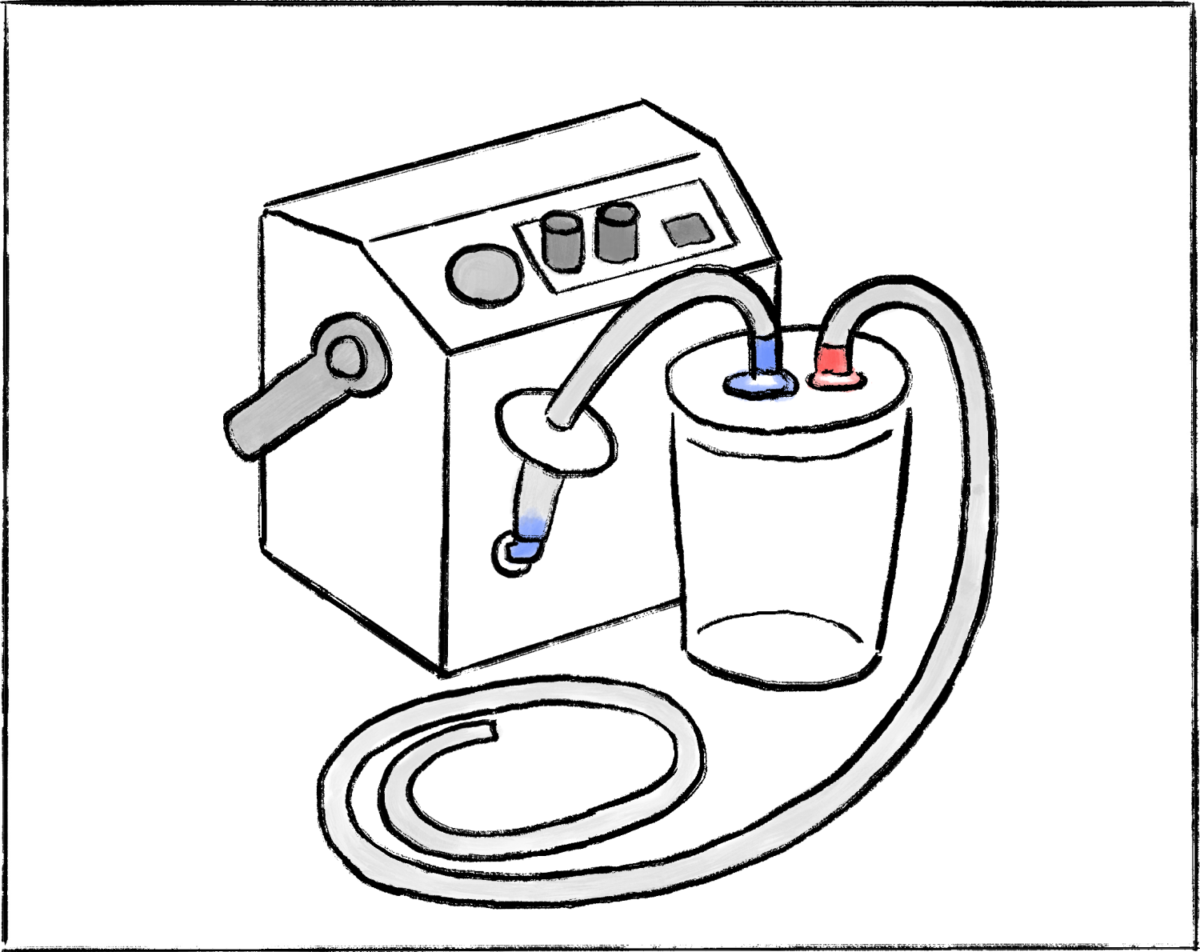

気管を切開し人工呼吸器を装着している方の気管内の痰を、気管カニューレから24時間自動で持続的に低圧で吸引する機械。導入することで介助者による気切部からの気管吸引の回数を大幅に減らすことができ、運転音も静かなので、利用者さまの負担軽減や生活の質向上につながっています。

関連ページ

Eeyes

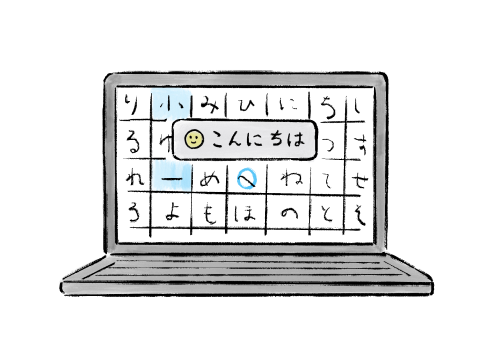

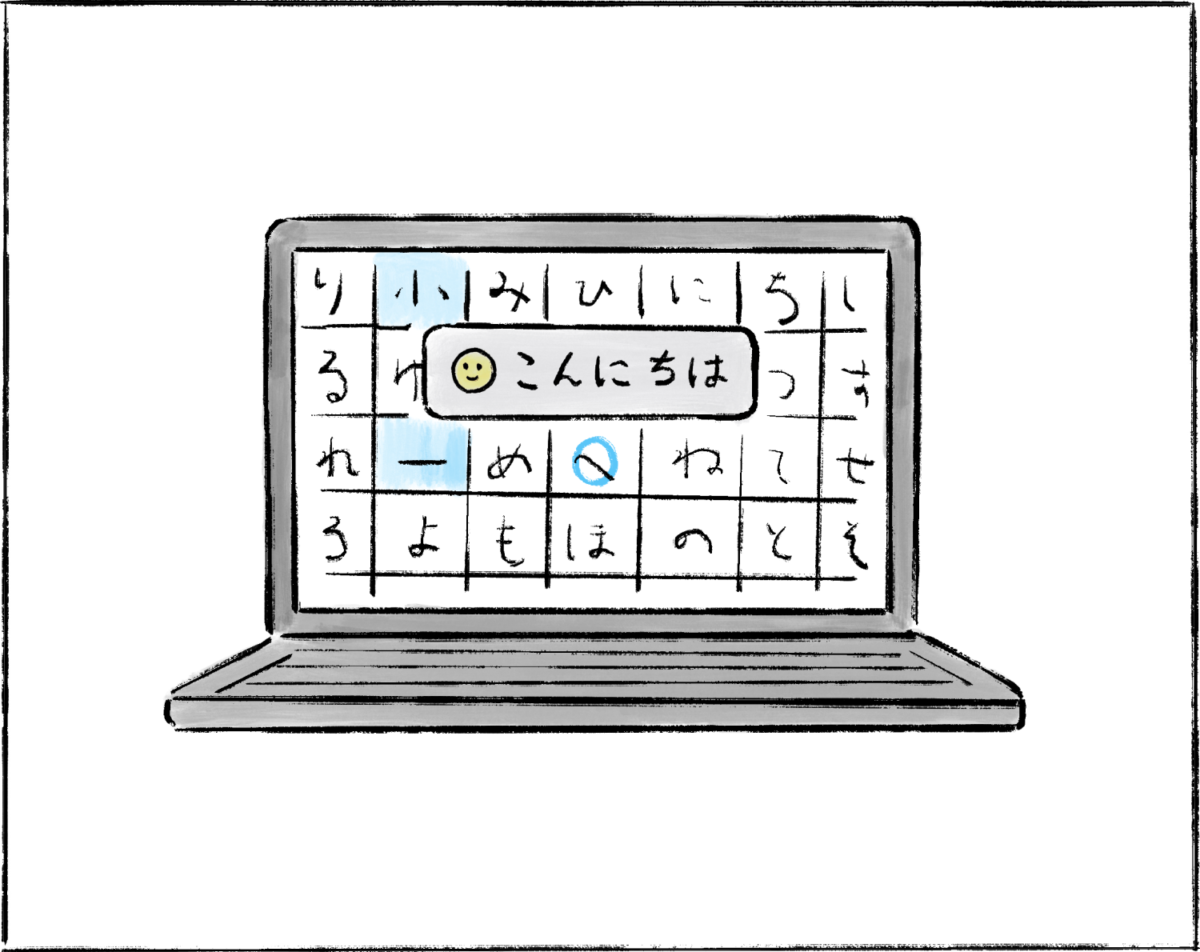

視線検出式入力装置を接続した、目の動きによる文字入力ができる意思伝達装置。文字だけでなく絵文字も使用できるのが特徴で、伝え難い感情のニュアンスを表現することが可能です。また、体の部位を示す絵文字と操作に関する絵文字を組み合わせるなどの工夫で、通常の文字を入力するよりも素早いコミュニケーションを実現できます。

関連ページ

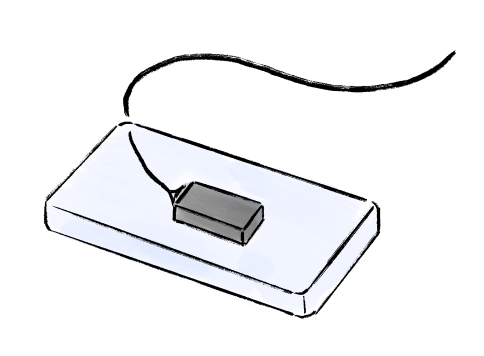

プラスチックケーススイッチ

押した時がスイッチオン・離すとオフとなる、指で押して使うタイプの軽量でシンプルなスイッチ。握力の大きさに応じて適切なスイッチを選ぶことができます。プラスチックケースの中に内蔵されたマイクロスイッチの場所を変えることで、感度を細かく調整することが可能なため、利用者さまの状態に合わせて工夫してセッティングを行っています。

関連ページ

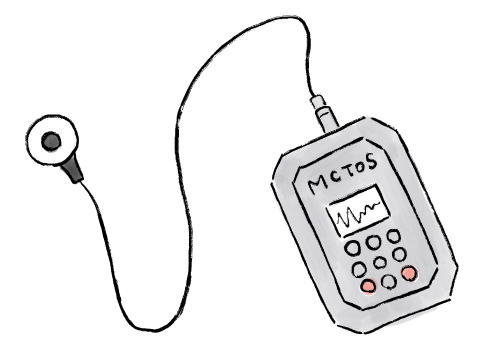

マクトス

音声や文字によるコミュニケーションが困難な方のための支援機器。筋電、眼電、脳波などの生体信号を検知し、設定した値(閾値)を超える信号を検知すると、スイッチ操作やコールが鳴るように設定できます。指の動きや視線の動き、瞬きなどが難しくなった方も、家族やスタッフとのコミュニケーションを取ることが可能です。

関連ページ

お問い合わせ窓口

採用について、施設への入居についてなど、株式会社MCへのお問い合わせは下記より承っております。

電話受付時間:9:00〜17:00(月曜日~金曜日)

FAX:048-999-5827