2025年12月30日

三菱電機株式会社ビジネスイノベーション本部様と新規事業アイデアに関する第3回ミーティング

10月3日(木)午後8時からのEテレ『バリバラ』では、「バリバラ▽ALS当事者が自分らしく生きられる社会とは?人々の思いに耳を傾ける」が放送予定となっています。この番組をきっかけに、ALSに対する関心が高まっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、『バリバラ』で取り上げられているALS(筋萎縮性側索硬化症)という病気の初期症状や、利用者様やご家族が安心して暮らせるためのサポートについて、より深く掘り下げていきます。約10年間利用者様やご家族様のサポートを行ってきた当社ならではのアドバイスも盛り込んでいます。

-ポイント-

目次

ALSは難病であり、早期発見が大変重要です。病気の発症から診断までの期間が短いことが、病状の進行を遅らせ利用者様の生活の質を向上させるためには不可欠です。

初期症状は筋力低下や運動障害などがありますが、これらは他の疾患とも似ているため、診断が難しく時間がかかることが一般的です。

医療技術の発展と専門家による研究の成果により、診断の精度は向上しています。その結果、発症から診断に至るまでの期間が短縮され、より早い段階で適切な治療を開始できる可能性が高まっています。とはいえ、個々のケースによって状況は異なるため、必ずしもすべての方に当てはまるわけではないことを念頭に置くことも大切です。

また、利用者様と家族のサポートも治療に重要な側面であり、症状や治療方法について理解することが必要です。このためにも、初期症状の早期発見が重要であると考えています。

早期発見が重要な理由は、ALSの進行を遅らせることができるからです。この病気は、神経細胞が次々に失われるため、早期に治療を開始することで、病状の進行を抑えることが可能です。

また、利用者様の筋力や運動機能が維持される期間が長くなりますので、日常生活への支障を減らすことができます。

早期発見によって、適切な介護やリハビリテーションを計画し、利用者様と家族の精神的負担を軽減することも期待できます。

さらに、早期発見は、最新の医療情報や治療法にアクセスするチャンスを広げることができ、病気と闘う力を得ることができます。

家庭でALSの初期症状に気づくためには、以下のポイントに注意しましょう。

これらの症状が見られた場合、専門の医療機関に相談し、診断を受けることが大切です。家族や友人とコミュニケーションを大切にし、症状が見られたときは素早く対応できるよう心掛けましょう。

ALSは神経細胞が次第に機能を失い、筋肉が萎縮していく難病です。初期症状は個人差がありますが、主に2つのタイプがあり、その特徴を理解することが早期発見に繋がります。まず、手足に力が入りにくくなる四肢型、そして舌や口が動きにくくなる球麻痺型があります。これらの症状が現れる原因は、運動神経細胞の損傷によるもので、進行に伴い呼吸や食事に影響が出ることもあります。医療技術の進歩により検査方法や治療が向上していますが、日本では未だに原因が特定されていない病気であるため、早期発見が非常に重要です。

四肢型は、手足の筋力低下が特徴で、最も一般的なALSの初期症状のタイプです。利用者様は手足に力が入りにくく、持ち物が落ちることや、つまづくことが多くなります。また、日常生活での細かい動作が困難になることがあります。初期の段階では、手足の運動に影響が出るだけですが、病状が進行すると全身に筋力の低下が広がり、寝たきりになることもあります。早期発見と適切な治療が大切です。

球麻痺型では、舌や口の筋肉が弱くなることが特徴で、話すことや食事が難しくなります。症状が現れる原因は、脳の運動神経細胞の損傷によるもので、嚥下障害や発話障害が現れます。加えて、唾液の誤嚥による肺炎や栄養不良にも注意が必要です。球麻痺型のALSは手足の筋肉の進行が比較的緩やかであることが多いですが、嚥下や呼吸に関連する筋肉が弱まることで、さまざまな合併症に注意しながら治療を行うことが重要です。

ALSの検査方法と診断のポイントは、まず神経学的検査や筋電図検査、血液検査や画像診断などの一般的な検査が行われます。これらの検査を通じて病気の原因や進行状況、重症度を評価することができます。また、診断の際に留意すべき点は、初期症状や病歴、家族歴などを十分に把握することです。

具体的には、まず神経学的検査が行われます。これにより、神経系の異常や筋力低下、感覚障害、運動機能低下などの症状が確認されます。また、筋電図検査によっては、筋肉の活動や筋肉を動かす神経の状態を詳しく調べるための評価を行います。

次に、血液検査や画像診断が行われます。血液検査では、ALSと関連するかもしれない特別な成分や炎症反応、栄養状態の評価が可能です。また、MRIやCTなどの画像診断によって、脳や脊髄の構造や神経組織の異常が確認される場合もあります。

最後に、初期症状や病歴、家族歴を把握することが重要です。これらの情報は、ALSの種類や進行状況、予後を判断する上で大変有益です。また、利用者様の生活環境やリスク要因に関する情報も参考にされます。これらの検査結果や情報を総合的に判断し、最終的な診断が下されます。

病院でのALS診断プロセスと検査は、まず受診時における医師との問診から始まるのが一般的です。医師は利用者様の症状や病歴、家族歴などを聞き取り、必要に応じて神経内科を紹介することがあります。

次に、神経学的検査や筋電図検査、血液検査、画像診断などの検査が行われます。これらの検査により、ALSの症状や原因、進行状況が明らかになります。

最後に、検査結果をもとに医師が利用者様に診断を伝え、治療方針や生活改善のアドバイスが行われます。また、利用者様の状況に応じて、リハビリテーションや介護支援、精神面でのケアも提案されることがあります。

一般内科や整形外科では、ALSの初期症状を診断することができます。まず、筋力低下や筋肉の萎縮から始まる筋難病の症状を確認します。ただし、ALSの診断は専門的な知識や経験が必要なため、確定診断は神経内科や筋難病の専門医が行うことが一般的です。

一般内科や整形外科で疑われた場合、早期に専門医への紹介が重要となります。

ALSの診断までの期間は病状や症状により異なりますが、平均すると約1年程度とされています。診断が遅れる原因としては、以下のような要因が考えられます。

また、適切な治療が開始される前に筋力低下や呼吸障害が進行してしまうこともあります。

診断を早めるためには、初期症状が現れた段階で専門医への受診や適切な検査を受けることが大切です。

ALSは、日本でも難病とされる神経疾患で、筋肉の萎縮や筋力低下が進行する病気です。初期症状や原因の特定が難しく、治療法も限定的であるため、利用者様や家族にとっては大きな負担がかかります。

近年、医療や研究の進歩によりALSの診断や治療方法が改善されてきており、生活の質を維持するための支援が充実しています。本稿では、ALSの治療や予防、研究の最新動向について解説します。

現在のALS治療は、症状の進行を遅らせることを目的とした薬物療法と、利用者様の生活の質を向上させるための対症療法が主な方法です。しかし、これらは症状を和らげる効果が限定的で、病気の根本的な治療法ではありません。

また、神経細胞の損傷や筋力の低下が進んだ段階では、治療効果が薄れることがあるため、早期発見が重要です。現在、治療法の開発や研究が進行中であり、新たな薬の開発や幹細胞療法が注目されています。

ALSの予防は難しいとされていますが、生活習慣の改善や健康管理、適切な運動などが病気の発症リスクを低減することが期待されています。特に体重減少や低栄養状態はALSの進行を早め、生命予後に悪影響を与えることが報告されています。

例えば、嚥下困難や舌の麻痺が進行すると、利用者様は食事摂取が困難になります。栄養士や専門医と相談し、適切な食事形態や経管栄養など栄養補給をできる工夫をすることが大切です。また、家族や介護者が利用者様の食事管理や栄養指導に携わることが、利用者様のストレス軽減や病気の症状抑制に役立つとされています。

最新の研究によると、ALSの原因や病態の解明が進んでおり、将来的な治療法の開発が期待されています。現在、ALSの正確な原因は不明であるものの、遺伝子や酸化ストレス、タンパク質の分解障害などが関与しているのではないかと様々な学説があります。これまでの研究から、神経細胞の保護を目的としたリルゾールや、神経細胞の損傷を抑制する効果が期待できるエダラボンなどの薬剤があるが、根本治療には至っていない。

最近の研究では、これらの成果を活かした新たな治療法が開発されることが期待されており、それによってALSの進行が遅延し、利用者様の生活の質が向上する可能性があります。具体的には、幹細胞療法や遺伝子療法、免疫療法が注目されており、これらは病気の発症や進行に深く関わる神経細胞を保護・再生することを目指しています。また、日本では難病指定を受けており、研究費の助成や利用者支援が充実しているため、今後の研究の進展が期待されます。

一方で、ALSの病態や治療法の研究はまだ途中段階であり、完全な根本治療法の確立には時間がかかると予想されます。しかし、研究が進むことで早期診断や予防法の開発、さらなる治療法の進化が期待され、利用者様や家族の支援が増えることによってALSと向き合う力が強まることを願っています。

ALS利用者様と家族の生活支援は、病気の進行や生活状況に応じて様々な方法があります。例えば、以下のような取り組みが考えられます。

また、家族の精神的負担を軽減するために、専門家や日本ALS協会様などの支援団体と連携し、相談や情報提供、利用者様と家族が交流できる機会を設けることも重要です。

ALS利用者様と家族が安心して生活できるよう、適切な支援を提供することが求められます。

ALSは筋肉や神経が徐々に低下し、生活に支障が出る難病です。症状の進行に応じたケアや支援が重要です。まず、通院や入院による医療検査や治療が大切となり、筋肉の萎縮や運動機能の低下に対処する必要があります。また、日本ではALS利用者のための支援制度が整っており、必要に応じて専門家から相談を受けることができます。

病気の進行により、生活上の障害が増えるため、家族と一緒に適切な介護やケアを受けることが大切です。例えば、食事や嚥下、呼吸に関する問題に対応するため、各種リハビリテーションや栄養指導が必要になります。

最後に、心のケアも重要で、利用者様と家族が感情を共有し、悩みや不安を話し合える環境を整えることが大切だと考えています。

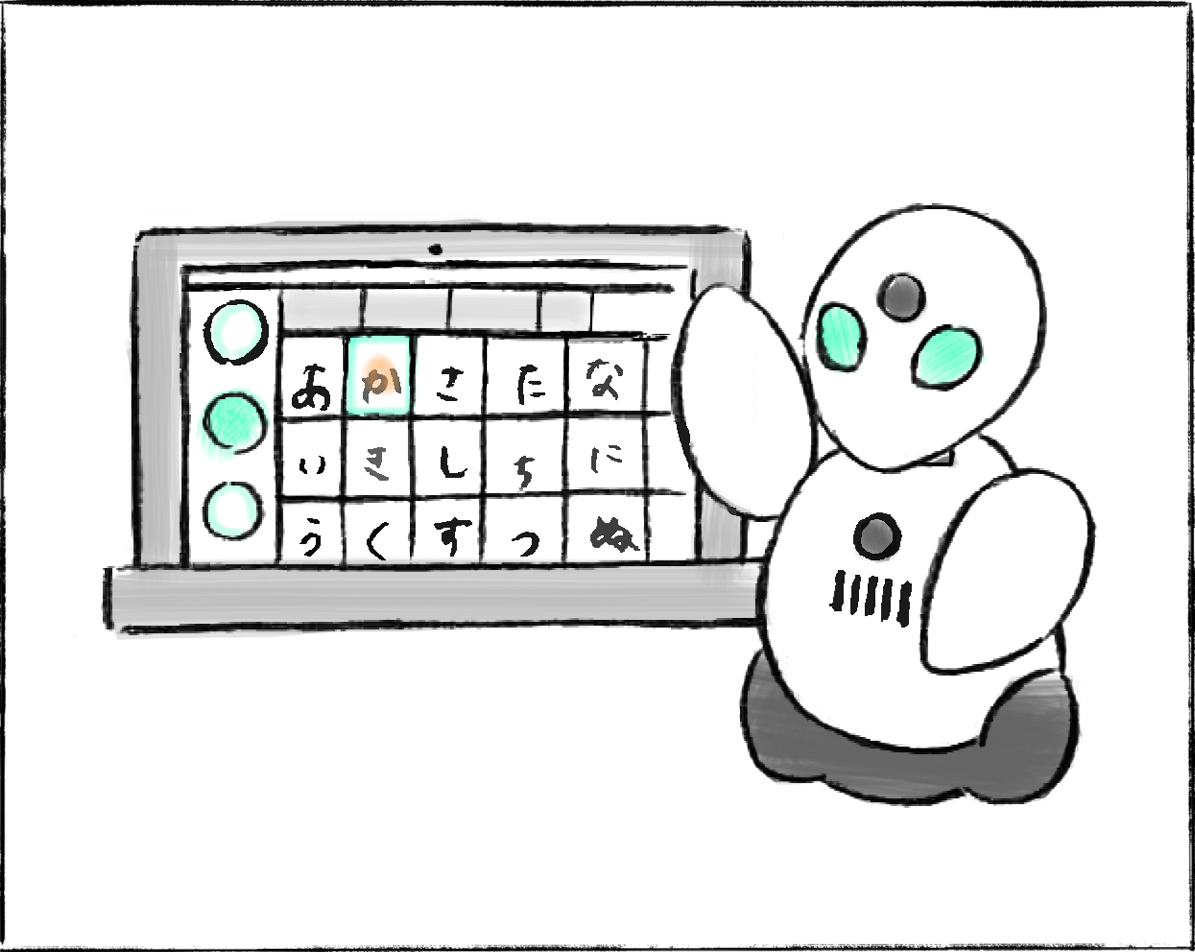

ALS利用者様は筋肉や神経の変性により、日常生活やコミュニケーションが困難になることがあります。そこで、コミュニケーションの工夫が求められます。まず、言葉による会話が難しくなった場合、文字を介した対話や、筆談、目で合図する方法などを試します。

また、利用者様の意思や感情を伝えるために、身振りや表情を活用し、家族や介護者と共有していくことが大切です。さらに、自分で物がつかめなくなった場合には、代替の方法やツールを活用して、自立支援を促すことも重要です。

例えば、音声合成装置や意思伝達装置などのコミュニケーション支援ソフトウェアを利用することで、発声せずに意思疎通が可能になります。

どの段階の方がどのようなコミュニケーションツールを利用するか?または最新のスイッチや当社でのスイッチの工夫はこちらを御覧ください。

ALS利用者様にとって、医療相談や対応は治療やケアの一環です。まず、病院やクリニックで初期診断を受け、症状が確認されたら専門医に紹介されることが一般的です。診断が確定したら、進行を抑える治療や予防策を利用者様と相談して決定していきます。

次に、定期的な検査や診療を通じて、症状の変化や全身の状態を把握し、適切な治療法やケアを続けることが求められます。これにより、利用者様のQOLを維持し、病気の進行を遅らせることが期待できます。

また、医療相談や対応の中で、利用者様と家族が病気に関する情報や支援状況を把握し、必要に応じて適切な施設やサービスへのアクセスが可能になります。そして、利用者様と家族が医療やケアに関する質問や悩みを持つ際、適切なアドバイスや判断が提供されることが大切であると考えます。

この記事では、ALSの初期症状や生活支援、最新の研究動向と将来的な治療展望について取り上げました。できるだけ早期発見を行い適切な支援を受けることが重要です。また、現状では根本治療法が存在しないものの、幹細胞療法や遺伝子療法などの新しい治療法の開発が進むことで、ALS利用者様の生活の質の向上が期待されています。

今後も最新の研究動向を追い求め、ALSという難病に立ち向かう力を継続的に強化していくことが重要であると考えます。

当社施設に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

タグから探す

ピエゾニューマティック(PPSスイッチ)

筋肉の「ひずみ」や「ゆがみ」で作動するピエゾセンサーと、指先の僅かな動きで作動するエアバッグ(ニューマティック)センサーの2種類を選択できるスイッチ。いずれも感度調整が可能で、僅かな力でも操作できるため、幅広い方にご使用いただけます。MCでは更にチューブを利用したカムスイッチを作成し、接続して使用しています。

関連ページ

お部屋の装飾、レイアウト

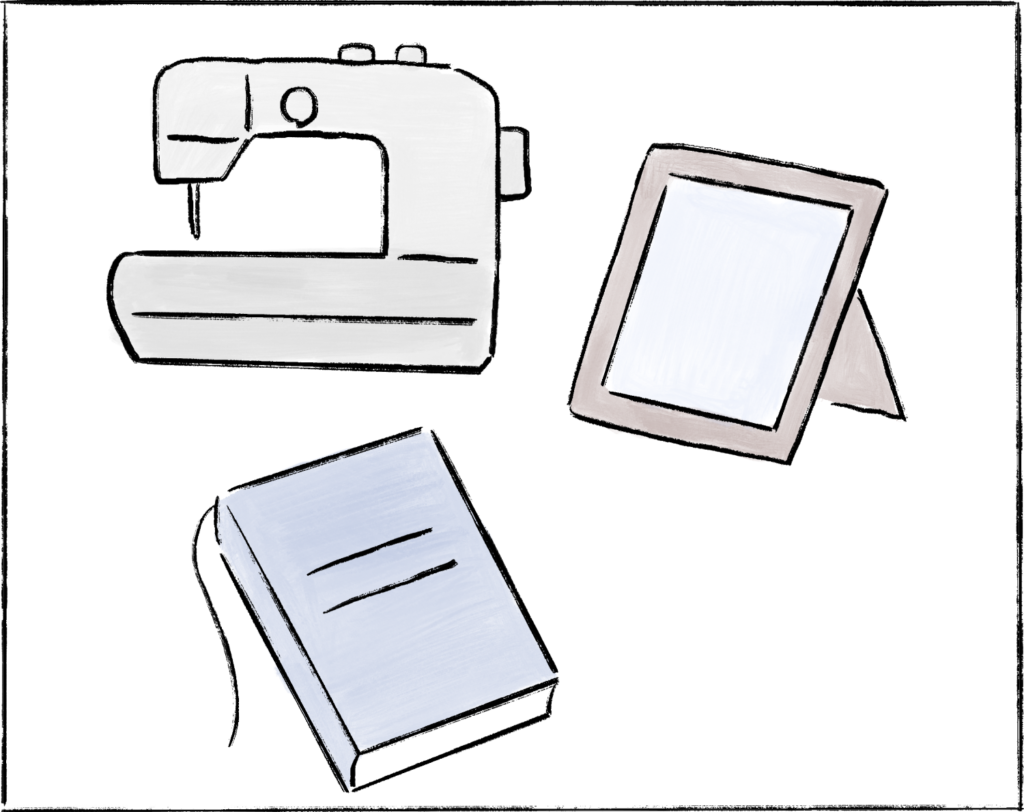

MCでは、個室を利用者さまのご自宅のように、自由にレイアウトしていただいています。ベッド・洗面台・エアコン等は標準設置されていますが、家具、日用品、専用テレビ等を自由に持ち込むことが可能です。大きなテレビでドラマや映画を楽しんだり、ミシンで手芸をしたり、壁一面に思い出の写真を飾ったり…。一人ひとりの暮らし方を変えることなく、自由に日常を過ごしていただけます。

Eeyes

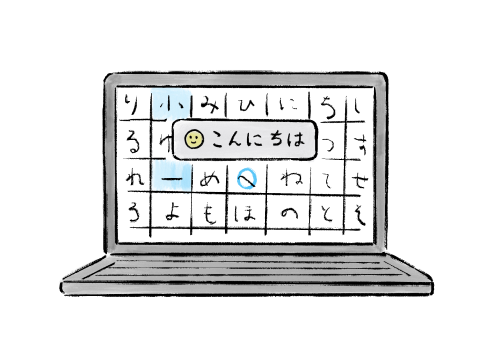

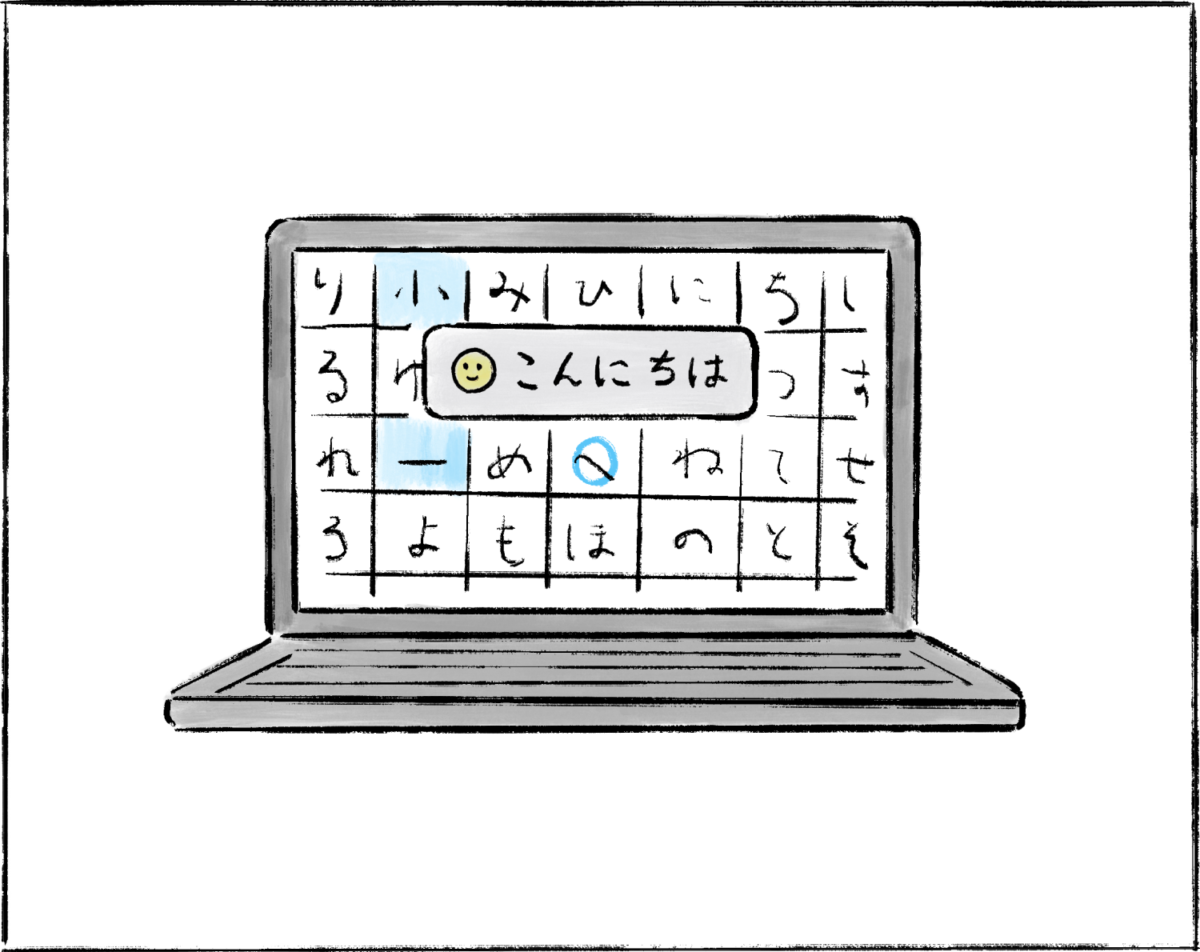

視線検出式入力装置を接続した、目の動きによる文字入力ができる意思伝達装置。文字だけでなく絵文字も使用できるのが特徴で、伝え難い感情のニュアンスを表現することが可能です。また、体の部位を示す絵文字と操作に関する絵文字を組み合わせるなどの工夫で、通常の文字を入力するよりも素早いコミュニケーションを実現できます。

関連ページ

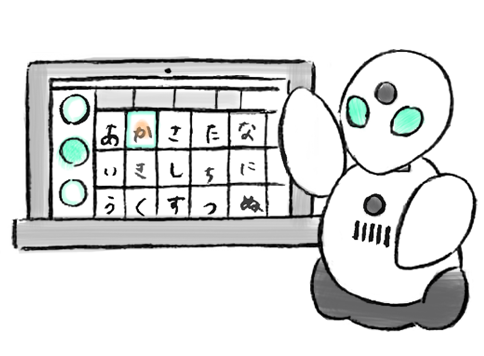

意思伝達装置/OriHime eye+Switch

視線やわずかな動きで思いを言葉に変える、社会参加を実現する革新的な意思伝達装置。視線入力やスイッチ入力で文字を選び、合成音声でスピーチができるため、ALSなどの神経難病の方々も自由に意思を伝えられます。家族や介護者とのコミュニケーションはもちろん、テレビ操作やインターネット利用など、日常生活の多くの場面で活用可能。OriHemeにはカメラやマイク、スピーカーが搭載されており、周囲を見渡したり、会話にリアクションするなどその場にいるようなコミュニケーションを実現し、生活の質を大きく向上させる可能性を秘めています。

お問い合わせ窓口

採用について、施設への入居についてなど、株式会社MCへのお問い合わせは下記より承っております。

電話受付時間:9:00〜17:00(月曜日~金曜日)

FAX:048-999-5827